科学学 Science of science

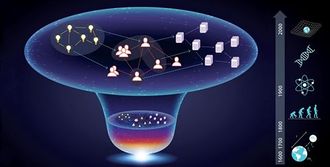

科学学 The Science of Science ,是关于科学的科学,它是研究科学以及一切关于科学的对象的科学,提供了对不同空间和时间尺度的科学单位之间相互作用的定量理解:它让我们了解“创造力”背后的条件和科学发现的过程,其最终目标是发展一系列能加速科学研究的政策和工具。它包括科学哲学,科学心理、科学社会、科学历史、科技政策、科学机构等等。它是一门主要以经验方法对科学进行整体研究的综合性学科。科学学向人们回答的问题主要是:究竟什么是科学(要用定义说话)?科学都有些什么特征、内容、使命和规矩等等。

科学学的出现受到两个关键因素的驱使:

首先是数据的可用性。除了专有的Web of Science(WoS),它是历史悠久的第一引文索引,今天还有多种数据源(Scopus,PubMed,Google Scholar,Microsoft Academic,美国专利和商标局等)。其中一些来源是免费提供的,涵盖了与科学家及其成果有关的数百万个数据点,这些数据来自各行各业,大江南北。

其次,科学学受益于自然,计算和社会科学家的涌入和合作,他们开发了基于数据的工具,使关键测试能在生成模型 generative models 上运行,旨在揭示科学发现的现象,其内部机理和驱动力。

这个新兴领域的亮点之一是打破学科边界的过程,科学学整合了来自多个学科的研究发现和理论,并使用了广泛的数据和方法。

从科学计量学中,学会了分析和衡量大规模数据集的方法; 从科学社会学,它学会了一些理论概念和社会过程;。科学学依赖于广泛的定量方法的整合,从描述性统计和数据可视化到高级计量经济学 econometric 方法,网络科学方法,机器学习算法,数学分析和计算机模拟,包括基于主体的建模方法 agent-based modeling 。

科学学的价值主张基于这样一个假设:随着对成功的科学突破背后因素的深入理解,从整体上把握科学的研究进展,从而更有效地解决社会问题。

在过去十年中,科学学吸引了自然、计算机和社会学等研究背景的科学家。他们一起构建了用来进行实证分析和生成模型研究的科研大数据, 以捕捉科学背后的生产力与从业者的发展变化。科学学希望更深入地理解和推动科学研究中的种种因素,从而更有效地解决环境、社会和技术问题。

主要活跃学者

- 路易斯·阿玛拉尔 Luís Amaral

- 圣托·福图纳托 Santo Fortunato

- 詹姆斯·埃文斯 James Evans

- 曾安 An Zeng

- 斯塔·米洛耶维 Staša Milojević

- 王大顺Dashun Wang

- 皮埃尔.阿佐雷Pierre Azoulay

- 谢宇 Yu Xie

- 武夷山 Yishan Wu

- Robert K. Merton

- Thomas Kuhn

- Ying Ding

起源

早在20世纪前叶,就有社会学家提出,要求建立一个基于经验的学科来研究科学本身。科学家们为这个新的科学拟定了多个名称,包括知识科学 science of knowledge 、科学学 Science of Science 、科学社会学 sociology of science 和逻辑学 logology。

Florian Znaniecki被认为是波兰学术社会学的奠基人,并且在1954年还担任美国社会学学会第44届主席,他在1923年发表了一篇文章[1]:

尽管对知识的理论反思(最早出现于赫拉克利特和Eletics),却一直贯穿……直到人类思想史不断……如今,我们正在目睹一门新科学的诞生,可以将其与古老的问题的联系与现代物理学和化学与它们之前的“自然哲学”的联系相比较,或者将当代社会学与古代和文艺复兴时期的“政治哲学”的联系相比较。 这里开始形成一个单一的,通用的知识理论的概念...允许进行经验研究......这个理论...正与认识论,规范逻辑和 严格描述的知识史。” [2]

十几年后,波兰夫妻社会学家Stanisław Ossowski和Maria Ossowska(Ossowscy)在《科学的科学》 [3] 一文中讨论了同一主题,他的英语版本1935年首次引入了科学一词。 科学走向世界。[4] 文章假定新学科将包含诸如认识论,科学哲学,科学心理学和科学社会学等较早的学科[5] 。 科学科学也将关注诸如与科学有关的社会和国家政策这样的实践性问题,例如高等院校,研究机构和科学考察的组织以及对科学工作者的保护 [9]这也将涉及历史问题:科学,科学家,各个学科以及整个学习的历史。[6] 奥索西(Ossowscy)在1935年的论文中提到了德国哲学家维尔纳·辛格尼茨(Werner Schingnitz(1899–1953)),他在1931年发表的一些断言中列举了科学科学中的一些可能的研究类型,并为新学科提出了自己的名字:科学学。 Ossowscy针对学科命名提出了意见:

那些希望用一个词来代替“科学学”一词,听起来是国际的,他们相信只有得到这样的名字,才会给特定的问题组正式配音。 一个自治学科,[可能]想到了很久以前为类似目的而提出的“数学”(由法国数学家和物理学家安德烈·玛丽·安培(André-MarieAmpère,1775-1836年)提出)。”[7]

然而,不久之后,在波兰,笨拙的三字术语nauka o nauce或科学学被更通用的一字术语naukoznawstwo(逻辑学)及其自然变体所取代:naukoznawca或logologist,naukoznawczy或logologic, 和naukoznawczo或从逻辑上讲。 第二次世界大战结束后,距Ossowscy具有里程碑意义的1935年论文仅11年之后,1946年成立了波兰科学院季度季刊Zagadnienia Naukoznawstwa(逻辑学),这早于许多其他国家的类似期刊。 新的学科也扎根于英语国家的其他地方,而没有使用一个单词的名称。[8]

进展

科学可以被描述为一个复杂的、自组织的,不断进化的网络。它由学者、论文和思想组成。这种描述问题的方法解释了很多潜在的模式,例如,对合作网络的研究和对引用网络的研究解释了新学科的诞生和重大发现的诞生过程。微观模型追踪了引文积累的动态,使我们能够预测单个论文在未来的影响力。

科学学揭示了科学家在他们扩展职业生涯和科学视野道路上面临的选择和权衡。例如,分析表明学者们不喜欢风险,更愿意研究与他们当前专业知识相关的主题,这限制了他们未来发现的潜力。那些愿意打破这种模式的人会从事风险更高的职业,但更有可能取得重大突破。

总之,最革新的科学是基于传统的学科组合,但是这种组合往往是前所未有的。最后,随着研究工作更多的从个体转移到团队中,科学学越来越关注团队在科研中的影响和意义。一些研究发现有革命性的思想通常诞生于小团队。相比之下,大型团队倾向于推进前沿领域的研究,获得高却通常也短暂的影响力。

展望

科学学提供了关于科学家、研究机构和思想之间结构框架的定量理解。它有助于识别负责科学发现背后的基本机制。这些跨学科数据驱动的内容补充了科学计量学 scientometrics 和有关科学的经济学与科学社会学等相关领域的内容。

尽管科学学渴求适用于各个科学领域的长期普遍的规律和机制,但首先需要面对不同领域和国家之间文化、习惯和偏好之间难以避免的差异。这种变化使得一些跨领域的见解难以理解,并且相关的科学政策难以实施。科研问题、数据之间的差异,一般是与领域所关联的,这也暗示在将来科学学的研究会因“学科特色”而产生相应的变化。

尽管科学研究确实有它的普遍性,但文化、习惯和偏好方面的实质性学科背景差异使得某些领域内的某些跨领域见解变得难以理解,与其对应的政策则难以实施。每个学科所要求的问题、数据和技能之间的差异表明,可以从特定领域的科学学研究中获得进一步的见解。这些研究模拟和预测适应每个学科领域中的需求和机会。对于年轻的科学家来说,科学学的研究结果提供了过去科研有效的见解,有助于指导他们对未来的预见.

科学学告诉我们

- 创新和传统:纯粹的,真正的创新和高度跨学科的想法可能无法达到它们能达到的科学影响力。为了增强其影响力,应将新思想置于已有的学科环境下发表。

- 坚持:只要一直保持研究状态,科学家的概念中永远不存在“太老“而无法做出重大发现的情况。

- 合作:如今研究模式正在向团队转移,因此参与协作是大有益处的。小团队的作品往往是更具颠覆性,而那些强队往往有更大的资源去做更有影响力的大工作。

- 声誉:大多数名誉将归属于在文献发表的领域中进行始终如一工作的共同作者。

- 资金:虽然评审小组承诺支持创新,但他们实际上更倾向于忽视创新。资助机构应要求审稿人评估创新,而不仅仅是他们头脑中预料的成功。

科学学的贡献

科学学的贡献是:对科学家、制度和思想之间的关系结构开始进行细致的理解,这是识别它背后运作机制的关键起点。总之,这些数据驱动的 data-driven 工作补充了相关研究领域欠缺的内容,如经济学和科学社会学。

因果估计 Causal estimation 是一个经济学中的典型例子,计量经济学研究会收集并利用全面的数据源来进行需要的模拟。评估因果关系是科学学最需要的未来发展之一:许多描述性研究揭示了科研结构与成功结果之间的强烈相关性,但特定结构“导致”结果的程度仍未得到探索——我们不知道相关关系背后的因果关系。

通过与研究人员建立更紧密的合作关系,科学学将能够更好地识别从模型和大规模数据中发现的联系,这些数据具有促使相关政策诞生的潜力。但是科学学的实验可能是科学学尚未面临的最大挑战。运行随机对照试验将改变由税收所支持的个人或科学机构的研究进程,如此之高的成本必然会引发批评和阻碍。

因此,在不久的将来,准-实验方法 quasi-experimental approaches 将在科学学调查中占主导地位。

大多数科学学研究都将科研文献作为主要数据来源,这意味着这个学科思考和发现的研究对象都是那些成功的案例。然而,大多数科学研究存在失败,有时甚至是巨大的失败。鉴于科学家失败的次数多于成功失败,因此了解理念何时何地,为什么,怎么样失败对理解和改进科学系统至关重要。这些研究可以为重现性危机提供有意义的指导,并帮助我们解决文件抽屉问题 file drawer problem 。通过揭示创造性活动,这些研究还可以大大促进对人类创造力的解释。

科学系统和经济系统类似,它是一个使用一维“货币”引文的经济系统。这暗示阶层也存在于科研系统,其中“富人愈富”抑制了新思想的传播,特别是那些新晋科学家和那些不符合特定领域传统身份的人。

通过扩大绩效指标的数量和范围可以改善科学系统。在这方面,制定衡量科学界覆盖网络 metrics covering web 、社交媒体活跃度和社会影响的替代指标至关重要。其他可衡量的维度也包括科学家与竞争对手分享的信息(例如数据),以及他们向同行提供的帮助,以及他们作为同行作品审稿人的可靠性。

但是,由于需要大量的指标,需要做更多的工作来了解每个指标的作用和不捕获的内容,以确保有意义的解释并避免滥用。科学学可以通过提供模型做出种种贡献,这些模型可以更深入地理解科学绩效指标的覆盖范围以及背后的机制。例如,当使用替代指标(例如,文献下载的分布)时观察到的经验模型将使我们能够探索它们与基于引用数量的度量系统之间的关系并且识别暗箱操作。

将基于引用数量的指标与其他指标相结合将促进科研的多元发展,并实现科研生产力的分工,由此科学家可以通过不同方式取得成就。科学是一个生态系统,不仅需要出版,还需要传播者、教师和注重细节的专家。我们需要能够提出新颖的,改变革新的问题,以及能够回答问题的人。如果好奇心、创造力和知识能有效交流——特别是关于科学技术的应用和社会影响之类的信息——更多元化的方法可以减少重复,科学便能蓬勃发展。 科学学试图解决的一个问题是科学资金的分配。目前的同行评审制度存在偏见和矛盾。几种替代方案已经被提出,例如随机分配资金,不涉及提案和审查制度的向专门人员导向的资金,向在线人群开放的审查机制,去除审稿人绩效的评审机制和科学家众筹资金。 科学学未来研究的一个关键领域是与机器学习和人工智能的整合,让客观的机器和人类一起工作。这些新工具将会有一个令人愉快的深远,因为机器可能比人类合作者更能拓宽科学家的视野。例如,自动驾驶车辆是机器学习技术,是由人类已知的驾驶技术和未知的驾驶习惯信息的成功组合。心智-机器伙伴关系的研究给广泛的卫生、经济、社会、法律等领域的决策上提供了广泛的正面作用。如何通过机器与心灵关系改善科学,以及怎么安排能够让科学发展更具成效?这些问题有助于我们了解未来的科学。

科学

什么是科学

“科学”一词,来自拉丁语scientia,意味着知识,在不同的语言中有不同的侧重点。在英语中,通常意义上的“科学”指的是精确科学,自然科学或硬科学。[9] 而在其他语言中(如法语、德语或者波兰语),相应术语指的是更广泛的领域,不仅包括精确的科学(逻辑和数学),还包括自然科学(物理,化学,生物学,医学,地球科学,地理学) ,天文学等),还包括工程科学,社会科学(历史,地理,心理学,自然人类学,社会学,政治学,经济学,国际关系,教育学等)和人文科学(哲学,历史,文化人类学,语言学等)。[10] 阿姆斯特丹大学人文系教授Rens Bod指出,科学(定义为描述和解释过去或现在观察到或推断出的现象的一组方法,旨在检验假设和建立理论)适用于诸如语言学,艺术史,音乐学,语言学,考古学,史学和文学研究。[11]

由于当代科学是由社会结构、知识表征 knowledge representations 和自然世界之间复杂的相互作用驱动的一个动力系统。科学知识是由研究论文、书籍、专利、软件和其他学术领域人造产物中的概念和关系构成的。这些内容被按照距离亲疏组织分类成学科和更广泛的领域。这些社会、概念和物质要素通过正式和非正式的信息、思想、科研实践、工具和案例信息流相互联系。因此,科学还可以被描述为一个复杂的、自组织的、不断发展的多尺度网络 multiscale network 。

观察科学文献发表的时间和数量,我们发现:科学文献的数量随着时间呈指数积累,平均15年,文献数量就会翻倍。然而不要因此就以为科学思想就因此跟着文献的数量一起成倍增长了。出版界的技术和经济也随着时间而改善,发表文章制作效率也因此而提高。此外,科学领域的新发表文章往往聚集在不同的知识领域。

研究者们通过大规模的文本分析,使用从标题和摘要中提取的短语来衡量科学文献的认知程度。他们发现科学概念的范围随着时间的推移而线性扩展。换句话说,虽然发表文章的数量呈指数增长,但新概念是随着时间的推移是以线性增加的。

文章标题和摘要中常用的单词和短语通过引文网络传播,形成一种模式,而这种模式又会在某一时空被新出现的范式所取代。通过将网络科学方法应用到引文网络中进行研究,研究人员能够识别由经常互相引用的发表文章子集所对应的社群。这些社群通常对应于对特定问题持有共同立场的作者群体或在相同的专门科学话题上工作的从业者。最近,关注生物医学科学工作的一篇文章说明了发表物的增长如何强化了“学科社区”。

一旦新论文被发表,科学家、被研究的药物、疾病和方法(“这些事物”即网络分析中的节点(nodes))之间的关联,(即网络分析中的超边(hyperedge))就会更新和加强。大多数新建立的链接距离彼此仅一两步,这意味着当科学家选择新研究课题时,更喜欢选择与当前的专业知识或其合作者的专业知识直接相关的内容。这种致密化(densification)表明,现有的科学结构可能会限制将来人们的研究内容。

科学界限的致密化 densification 过程也是跨学科探索,融合和创新的信号。

对八个研究领域的生命周期分析表明,成功的领域经历了知识和社交统一的过程,这导致协作网络中的巨大通路,可以类比正常条件下相当大的一组共同作者。一个科学家在合作网络上随机游走 random walks 选择合作者的数学模型成功地再现了作者生产力、每个学科的作者数量和论文内容与作者的跨学科性。

什么可以被科学认知的

科学寻求有关现实各个方面的真相的问题牵涉到对现实非常了解的问题。哲学家托马斯·纳格尔(Thomas Nagel)写道:“通过理论与观察之间的相互作用来追求科学知识……我们对理论的观察结果进行了检验,但我们也根据理论对观察提出了质疑或重新解释。(哥白尼革命时期的地心说和日心说是一个生动的例子。)……事物的外观是所有知识的起点,而通过进一步的修正,扩展和阐述,知识的发展不可避免地是更多表象的结果-对不同理论假设的合理性和后果进行深思熟虑的判断,追求真理的唯一方法是,在仔细考虑适用于该主题的种类之后,根据所有相关的数据,原理和环境,考虑看起来正确的事物。”[12]

物理学家-天文学家马塞洛•格莱泽(Marcelo Gleiser)从不同的角度探讨了可知性问题:“我们观察到的不是自然本身,而是通过从机器收集的数据中识别出来的自然。因此,科学的世界观取决于我们可以从中获取的信息我们的工具有限。鉴于我们的工具有限,我们对世界的看法必然是近视的。我们只能看到事物的本质,而且我们日新月异的科学世界观反映了这种对我们感知现实的基本限制。” Gleiser引用了显微镜发明或基因测序前后的生物学状况;望远镜前后的天文学;对撞机或快速电子学之前和之后的粒子物理学。 “我们建立的理论和我们构建的世界观是我们探索变革的工具。这种趋势是科学的标志。”[13] 格莱塞写道:“在理解科学知识方法的局限性方面没有失败主义者。……应该改变的是科学的凯旋感-一种毫无疑问是科学话语无法超越的信念。[14]

“科学上存在明显不可知的问题-除非违反当前公认的自然法则,否则我们无法找到答案。一个例子是多重宇宙:我们的宇宙不过是众多宇宙中的一个而已,而每个猜想都有可能另一套不同的自然法则。其他宇宙在我们的因果视野之外,这意味着我们无法接收或向它们发送信号。任何存在它们的证据都是间接的:例如,由于过去的碰撞而在辐射穿透空间中留下的疤痕与邻近的宇宙。”[15]

格莱泽(Gleiser)给出了另外三个关于宇宙起源的未知例子。生活和思想:[15] “对宇宙起源的科学描述是不完整的,因为它们必须依靠一个概念框架才能开始起作用:例如,能量守恒,相对论,量子物理学。为什么宇宙要遵循这些定律而不是其他定律?“类似地,除非我们能证明从非生命到生命只有一种或很少的生化途径存在,否则我们无法确定生命是如何起源于地球的。“对于意识,问题是从物质到主观的跳跃,例如,从激发神经元到痛苦或红色的体验。也许某种基本的意识可以在足够复杂的机器中出现。但是我们怎么能相对于猜想,我们如何确定某种事物是有意识的?” 格莱塞写道,自相矛盾的是,通过我们的意识,即使不完美,我们也能理解世界。 “我们能完全理解我们所参与的某些事情吗?[16]

事实和理论

理论物理学家和数学家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)解释说:“科学由事实和理论组成”:“事实应该是真是假。它们是由观察员或实验者发现的。对声称发现了事实错误的科学家的严厉判决……“理论具有完全不同的地位。它们是人类思想的自由创造,旨在描述我们对自然的理解。由于我们的理解是不完整的,因此理论只是暂时的。理论是理解的工具,而工具不一定是精确的理论应该或多或少是正确的....发明一个被证明是错误的理论的科学家会被宽大地审判。”[17]

戴森引用了心理学家对理论诞生的描述:“我们不能生活在永远的疑问之中,因此我们尽可能地编造最好的故事,并且我们生活得像故事一样。”戴森写道:“一个好主意的发明者不能说出对与错。”对错误理论的热情追求是科学发展的正常部分。[18] 戴森引用马里奥·利维奥(Mario Livio)的名字,列举了五位著名科学家,他们为理解自然做出了重大贡献,但也坚信这一被证明是错误的理论。[18]

查尔斯·达尔文(Charles Darwin)用自然选择遗传变异的理论解释了生命的进化,但他相信融合遗传的理论使新变异的传播成为不可能。[18]他从未读过格雷戈尔·孟德尔(Gregor Mendel)的研究,该研究表明,当将继承视为随机过程时,继承律将变得简单。尽管达尔文在1866年进行了与孟德尔相同的实验,但达尔文未能获得可比的结果,因为他无法理解使用非常大的实验样本的统计重要性。最终,孟德尔式的随机变异遗传将为达尔文式的选择工作提供基础。[19]

威廉·汤姆森(开尔文勋爵)发现了能量和热的基本定律,然后使用这些定律来计算地球年龄的估计值,该估计值太短了五十倍。他的计算基于以下信念:地球的地幔是固体,只有通过传导才能将热量从内部传递到表面。现已知道,地幔部分为流体,并通过对流更为有效的对流过程传递大部分热量,对流过程通过向上移动的热岩石和向下移动的较冷岩石的大量循环来传递热量。开尔文(Kelvin)可以看到火山的爆发将热液体从地下深处带到地面;但是他的计算能力使他看不到无法计算的火山喷发等过程。[18]

莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)发现了蛋白质的化学结构,并提出了DNA的完全错误的结构,这种结构将遗传信息从父母传给后代。鲍林(Pauling)猜测DNA的结构错误,因为他认为对蛋白质有用的模式对DNA也有效。他忽略了蛋白质和DNA之间的化学差异。弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)注意到了这些差异,并发现了鲍林一年前错过的DNA的正确结构。[18]

天文学家弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle)发现了大质量恒星核心中的核反应产生了生命必需的重元素的过程。然后,他提出了一种被称为稳态宇宙学的宇宙历史理论,该理论使宇宙永远存在,而没有最初的大爆炸(就像霍伊尔嘲笑地称呼它)。在观察证明大爆炸已经发生之后很久,他就对稳态保持了信念。[18]

爱因斯坦(Albert Einstein)发现了被称为广义相对论的空间,时间和引力理论,然后添加了宇宙常数,后来称为暗能量。随后,爱因斯坦(Einstein)撤回了他关于暗能量的提议,认为这是不必要的。在他去世后很长时间,观察表明暗能量确实存在,因此爱因斯坦对该理论的补充可能是正确的。他的撤退是错误的。[18]

在马里奥·利维奥(Mario Livio)的五个科学家失误的例子中,戴森(Dyson)添加了第六个:他自己。戴森根据理论原理得出的结论是,不存在被称为W粒子(带电的弱玻色子)的东西。后来在日内瓦CERN进行的一项实验证明了他的错。 “事后看来,我能看到为什么我的稳定性论点不适用于W粒子的几个原因。[它们]太大且寿命太短,无法构成类似于普通物质的任何成分。”[20]

经验主义

史蒂文·温伯格(Steven Weinberg),1979年诺贝尔物理学奖得主,也是科学史学家。他写道,科学的核心目标始终是相同的:“解释世界”;在回顾早期的科学思想时,他得出结论,只有从艾萨克·牛顿(Isaac Newton)以来,这个目标或多或少才得以正确实现。他谴责柏拉图和亚里士多德对科学的实际应用不屑一顾的“智力势利眼”,他认为弗朗西斯·培根和勒内·笛卡尔是现代科学先行者中“被高估过的人”(他们试图规定行为准则)科学,“永远都行不通”)。[21]

温伯格在过去和现在的科学之间进行了比较,就像对科学理论进行“微调”(调整)以使一定数量相等时一样,却不了解为什么它们应该相等。这种调整使柏拉图追随者的天体模型失效,在这种模型中,没有充分的理由就假设携带行星和恒星的不同球体精确一致地旋转。但是,温伯格写道,类似的微调也困扰着当前人们对加速宇宙扩张的“暗能量”的理解。[22]

古代科学被描述成一个良好的开端,然后步履蹒跚。由前苏格拉底哲学家Leucippus和Democritus提出的原子论是自然主义的,它通过非人为的过程而不是神圣的意志来解释世界的运转。尽管如此,这些前苏格拉底主义者并不适合作为原始科学家的温伯格,因为他们显然从未试图证明自己的猜测是正当的,也没有试图根据证据对其进行检验。[22]

温伯格认为,科学早就失败了,这是由于柏拉图提出的建议,即仅凭理性就可以实现科学真理,而无视经验性观察,也归因于亚里斯多德试图用目的和目的从目的论上解释自然。柏拉图通过无知的知识来获得世界知识的理想是“数学启发的错误目标”-一个世纪以来,这个目标“只能以对仔细观察的仔细分析为基础,阻碍了进步”。和亚里士多德一样,问“这种或那种物理现象的目的是什么”“从来没有结果”。[22]

天文学是希腊和希腊文化界取得进步的科学领域。部分原因是出于实际原因:长期以来,天空一直是指南针,时钟和日历。同样,天体运动的规律性使得它们比尘世现象更易于描述。但不是太简单:尽管太阳,月亮和“固定恒星”在它们的天体循环中看起来很规则,但“流星”(行星)却令人费解;它们似乎以可变的速度运动,甚至反向运动。温伯格写道:“现代科学兴起的大部分故事都涉及到长达两千年的解释行星奇特运动的努力。”[23]

面临的挑战是,假设所有天体运动实际上都是圆周运动并且速度均匀,就必须理解行星表面上明显不规则的游荡。圆形,因为柏拉图将圆保持为最完美且对称的形式;因此,匀速圆周运动最适合天体。亚里士多德同意柏拉图。在亚里斯多德的宇宙中,一切都有一种“自然的”运动倾向,可以发挥其内在潜能。对于宇宙的副肺部分(月球下方的区域),自然的趋势是沿直线运动:向下运动,对于土类物体(例如岩石)和水;向上,用于空气和火热的东西(例如火花)。但是在天界中,事物不是由土地,水,空气或火组成,而是由“第五要素”或“精髓”组成,它是完美而永恒的。它的自然运动是均匀的圆形。恒星,太阳,月亮和行星由复杂的晶体球体排列在轨道上,这些晶体球体均围绕不动的地球。[24]

柏拉图-亚里斯多德主义者坚信天体运动必须是圆周运动。这是天文学家托勒密系统的基础,托勒密系统通过允许行星以称为“上轮”的圆圈组合运动来改进天文学数据,从而对亚里士多德系统进行了改进。[24]

它甚至在哥白尼革命中幸存下来。哥白尼对柏拉图式的崇高敬意是保守的。根据温伯格的说法,哥白尼的动机是出于美学考虑,主要是出于对太阳的约束,取而代之的是太阳,使太阳成为宇宙不可移动的中心:他反对托勒密这一事实,尽管他忠实于柏拉图关于天运动是圆形的要求,柏拉图的另一个要求是速度要均匀。通过将太阳置于中心位置(实际上有点偏心),哥白尼力求在恢复均匀性的同时尊重圆度。但是为了使他的系统与托勒密的系统相适应,哥白尼不得不引入更多的行星轮。温伯格写道,这是一个错误,说明了科学史上一个反复出现的主题:“一个简单漂亮的理论与观察很好地吻合,而不是一个复杂的丑陋理论与观察更好地吻合。”[24]

但是,这些行星并不是以完整的圆周运动,而是以椭圆形运动。约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler)在哥白尼时代之后一个世纪才勉强(因为他也有柏拉图式的亲和力)意识到了这一点。多亏了对天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)所作细致观察的考察,开普勒“才是第一个了解自柏拉图时代以来困扰天文学家的匀速圆周运动偏离本质的人。”"[24]用丑陋的椭圆代替圆,推翻了柏拉图的天体解释原理。它也摧毁了亚里士多德关于晶体球在其轨道上运行的行星的模型。温伯格写道:“没有一个固体可以旋转成椭圆形。”即使将行星连接到椭圆形晶体,该晶体的旋转仍然会描绘出一个圆。如果行星在空的空间中进行椭圆运动,那么是什么使它们进入了轨道呢?[24]

科学已经达到了不能按形状,用几何而是根据力来动态地解释世界的门槛。艾萨克·牛顿最终超过了这个门槛。他是第一个在“运动定律”中提出武力概念的人。他证明了开普勒的椭圆是行星在被力吸引时会走的轨道,该力随着行星与太阳的距离的平方减小而减小。通过将月球绕地球轨道的运动与可能是苹果掉落到地面的运动进行比较,牛顿推论得出,控制月球的力在数量上是相同的。温伯格写道:“这是科学中天地和地学统一的高潮步骤。”[24]

韦恩伯格写道,通过对行星,彗星,卫星,潮汐和苹果的行为制定统一的解释,牛顿“为物理理论提供了一种不可抗拒的模型”,该模型不适合预先存在的形而上学标准。与亚里士多德声称通过吸引岩石的内部运动来解释岩石的下落相反,牛顿并不关心寻找引力的深层原因。他在《自然哲学原理》中宣布:“我不假装假说。”重要的是他在数学上描述了这种力的原理,以及它们解释各种现象的能力。[24]

大约两个世纪之后,在1915年,阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论中发现了对牛顿万有引力定律的更深层解释:万有引力可以解释为物质和能量的存在引起的时空曲率的一种表现。温伯格写道,像牛顿理论这样的成功理论可能会因其创造者不理解的原因而起作用-更深层次的理论后来会揭示出一些原因。科学进步不是在理性的基础上建立理论的问题,而是在更简单,更普遍的原则下统一更大范围的现象的问题。[24]

人工智能可以重新定义科学吗

“人工智能”(AI)于1955年由约翰·麦卡锡(John McCarthy)和其他计算机科学家计划举办一次研讨会中提出来的。肯尼思·库基尔(Kenneth Cukier)写道,人工智能这个新术语“动decades了数十年的语义争吵('机器可以思考吗?'),并引发了对恶意机器人的焦虑……如果麦卡锡...选择了一个笨拙的词组,例如'自动化研究”,这个概念可能不太吸引好莱坞[电影]制片人和[新闻工作者][25]

随着机器变得越来越强大,通常被认为需要“智能”的特定任务(例如光学字符识别)已从AI的定义中删除,这种现象被称为“ AI效应”。有人打趣说,“人工智能还没有完成。” [26]

自1950年以来,当艾伦·图灵(Alan Turing)提出所谓的“图灵测试”时,人们一直在猜测诸如计算机之类的机器是否可以拥有智能。如果是这样,那么智能机器是否会威胁到人类的智力和科学地位,甚至是对人类的生存威胁。[27] John Searle指出了对正确解释计算和信息技术的普遍困惑。 “例如,人们经常读到,与加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)在国际象棋上击败阿纳托利·卡尔波夫(Anatoly Karpov)的意义完全相同,打深蓝色的计算机打了卡斯帕罗夫并击败了……。为了让卡斯帕罗夫(Kasparov)赢得比赛,他必须意识到自己在下棋,并且意识到其他一千种东西……深蓝意识不到这些东西,因为它根本什么都不知道。如此重要?如果您完全与意识脱节,您将无法真正下棋或做任何其他认知工作。”[27]

塞尔(Searle)解释说:“在人类计算的字面,真实,独立于观察者的意义上,机械计算机不进行计算。机械计算机经历了一系列电子状态的转变,我们可以用计算方式进行解释。这些电子状态的转变是绝对的或与观察者无关,但计算是相对于观察者的。物理状态的转换只是电序列,除非某些有意识的主体可以对它们进行计算解释。...]中发生的一切根本没有心理现实。计算机]。“[28]

塞尔(Searle)写道:“ [A]数字计算机是一种语法机器。它操纵符号并且不执行任何其他操作。因此,通过设计将通过图灵测试的计算机程序来创造人类智能的项目……经过适当编程的计算机具有语法[构造或转换语言符号和单词的规则],但是没有语义[含义的理解] ....另一方面,思想具有心理或语义内容。” [29]

与Searle一样,西雅图Allen脑科学研究所的首席科学家兼总裁Christof Koch也对“智能”机器获得意识的可能性表示怀疑,因为“即使最复杂的大脑模拟也不太可能产生意识”。情怀。”根据Koch的说法,“出于伦理原因,机器是否可以变得具有[重要性]。如果计算机通过自身的感觉来体验生活,那么它们将不再纯粹是达到目的的手段,其目的是……对人类的有用性。 [全球神经工作空间理论],它们从单纯的物体变成主题……以一种观点……。一旦计算机的认知能力与人类相抗衡,它们推动法律和政治权利的冲动将变得不可抗拒–不被删除,不被抹去记忆,不遭受痛苦和退化的权利,综合信息理论(IIT)所体现的另一种选择是,计算机将仅是超精密的机器,像鬼一样的空壳,没有我们最有价值:生活本身的感觉。”</ref>

心理学和神经科学教授加里·马库斯(Gary Marcus)指出了迄今为止人工智能不可逾越的绊脚石:无法可靠消除歧义。 “ [V] [人们产生的]每句话实际上都是模棱两可的,常常有多种方式。我们的大脑善于理解语言,以至于我们通常不会注意到。” [32]一个著名的例子被称为“代词歧义消除问题”。 “(“ PDP”):机器无法确定句子中的代词是指谁或什么,例如“他”,“她”或“它”。[30]

计算机科学家佩德罗·多明戈斯(Pedro Domingos)写道:“人工智能就像自闭症专家一样,并且在可预见的将来还会如此。...人工智能缺乏常识,并且很容易犯人类永远不会犯的错误...它们也很容易接受我们的指示。从字面上看,确切地给了我们我们所要的而不是我们真正想要的。[31]

“人工智能”是“机器智能”的同义词。 AI程序对给定任务的适应性越强,则对其他特定任务的适用性就越差。如果可行的话,抽象的AI通用情报是遥不可及的前景。梅兰妮·米切尔(Melanie Mitchell)指出,一个名为AlphaGo的AI程序击败了世界上最好的Go播放器之一,但其“智能”不可转让:除Go之外,它无法“思考”任何东西。米切尔写道:“我们人类往往高估了人工智能的发展,却低估了我们自身智能的复杂性。”[32]

人类可能无法将其在科学,技术和文化方面的创造性努力外包给机器。

科学的不确定性

主要科学和学术的主要关注点是其研究结果的可靠性和可重复性。在所有的研究领域中,没有一个能够像物理学一样精确。但是即使到那里,研究,观察和实验的结果也不能绝对确定,必须概率性地加以处理。因此,从统计学上来说。.[33]

1925年,英国遗传学家和统计学家罗纳德·费舍尔(Ronald Fisher)发表了《研究工作者的统计方法》,使他成为现代统计学之父。他提出了一项统计测试,总结了数据与给定的提议模型的兼容性,并产生了“ p值”。他建议追求p值低于0.05的结果,而不是浪费时间在高于该值的时间上。因此产生了这样的想法,即p值小于0.05构成“统计显着性”,即“显着”结果的数学定义。[34]

从那时起,使用p值来确定实验结果的统计显着性,已经在许多科学领域,尤其是在实验经济学,生物医学研究和心理学中,对确定性的幻想和可再现性危机做出了贡献。[35]

每个统计模型都依赖于一组关于如何收集和分析数据以及研究人员决定如何展示其结果的假设。这些结果几乎总是以零假设重要性检验为中心,该检验产生p值。这样的测试不能直面事实,而是倾斜地进行:重要性测试旨在仅表明给定研究领域是否值得进一步追求。它没有说假说成立的可能性有多大,而是提出了一个替代性的问题:如果假说是假的,那么数据将不太可能出现? p值反映的“统计显着性”的重要性可能被夸大或过分强调-小样本容易发生这种情况。这导致了复制危机。[33]

一些科学家提倡“重新定义统计意义”,将新发现的阈值从0.05更改为0.005。其他人则说,重新定义是没有用的,因为真正的问题是阈值的存在。[36]

一些科学家更喜欢使用贝叶斯方法,这是一种更直接的统计方法,该方法采用初始信念,添加新证据并更新信念。另一种替代方法是使用意外的数学量,该数学量调整p值以产生信息位(如计算机位一样);从这个角度来看,0.05是一个较弱的标准。[36]

当罗纳德·费舍尔(Ronald Fisher)在20世纪初接受“重要性”的概念时,它的意思是“表示”而不是“重要”。自那以后,统计“重要性”就获得了对实验结果有效性的过度信任。统计学家安德鲁·盖尔曼(Andrew Gelman)说:“最初的罪过是人们在不合适的时候想要确定性。”莉迪亚·丹沃思(Lydia Denworth)写道:“最终,一种成功的理论要反复经受数十年的审查。” [36]

越来越多地关注开放科学的原理,例如发表更详细的研究方案,并要求作者遵循预先指定的分析计划,并在其偏离计划时进行报告。[36]

发现

发现和发明

在弗洛里安·扎纳涅基(Florian Znaniecki)发表他的1923年论文(提议创建一个研究科学领域的实证研究领域)之前的五十年,亚历山大·格沃瓦奇(AleksanderGłowacki,以他的笔名BolesławPrus出名)提出了相同的建议。在1873年的公开演讲“关于发现与发明”中,[37] 普鲁斯说: 普鲁斯将“发现”定义为“从已经存在并存在于自然界中的东西中发现,但以前人们对此一无所知” [38]同时,“发明”的定义是“制造先前不存在的东西,以及大自然本身无法制造的。普鲁斯认为,“发明和发现是自然现象,因此要遵守某些法律。”这些是“渐进性”,“依赖性”和“组合性”定律。[39]

1. “渐进定律”。没有发现或发明立即完善,而是逐步完善。 同样,发明或发现不是一个人的工作,而是许多人的工作,每个人的贡献都不大。[40]同时,a)由于每项发现和发明都需要完善,因此,我们不要仅为发现或发明全新事物而感到自豪,而还要努力改善或更确切地了解已知和已经存在的事物。b)相同的渐进定律表明了专家培训的必要性。 谁能完善一只手表,哪怕不是一个拥有丰富综合知识的制表师呢? 如果不是博物学家,谁能发现动物的新特征?[39]

2. “依赖法则”。一项发明或发现取决于某些已知发现和发明的先前存在。 ...如果土星的环只能通过望远镜看到,那么必须先发明望远镜才能看到环。[41]a)不应驳斥任何发明或发现,即使是看似没有价值的发明或发现,因为以后可能会证明该特定琐事非常有用。 似乎没有比针头更简单的发明了,但数以百万计的人的衣服和数百万裁缝的生计取决于针头的存在。 如果不久前就发明了这种针,就连今天漂亮的缝纫机也将不复存在。b)依赖法告诉我们,今天不能做的事,以后可以做。 人们对可容纳许多人和包裹的飞行器的建造进行了很多考虑。 这样的机器的发明将尤其取决于发明一种像纸一样轻,像钢一样坚固和耐火的材料。

3. “结合定律”。任何新发现或发明都是早期发现和发明的结合,或以它们为基础。 当我研究一种新的矿物质时,我会对其进行检查,闻到,品尝到……我将矿物质与天平和火混合在一起……通过这种方式,我可以了解到更多的矿物质。 [42] 他指出 a)任何想成为成功发明家的人都需要了解很多知识,涉及最广泛的领域。因为如果一项新发明是早期发明的组合,那么发明人的思想便是各种看似无关的事物首次结合的基础。例如:蒸汽机结合了拉姆福德的双锅炉,泵和纺车。锌,铜,硫酸,磁铁,时钟机制和紧急消息之间有什么联系?所有这些都必须在电报的发明者的脑海中汇集在一起……发明的数量越多,新发明者必须知道的越多。首先,最早,最简单的发明是完全没有受过教育的人发明的,但是今天的发明,尤其是科学发明,是受过高等教育的人的产物。[43]b)第二个必然结果涉及希望拥有发明家的社会。我说过,通过结合最多样化的对象创造出一项新发明。让我们看看这将带我们到哪里。假设我想进行一项发明,有人告诉我:拿起100个不同的物体并使它们彼此接触,一次是两个,然后是三个,最后是四个,那么您将到达一个新发明。想象一下,我拿起一根燃烧的蜡烛,木炭,水,纸,锌,糖,硫酸等,总共100个对象,并将它们彼此结合在一起,即一次使前两个对象接触:木炭每次都会看到一个现象:因此,在火中,糖会融化,木炭会燃烧,锌会变热,等等上。现在,我将一次使三个物体接触,例如糖,锌和火焰。木炭,糖和火焰;硫酸,锌和水;等,我将再次体验现象。最后,我一次接触了四个对象,例如糖,锌,木炭和硫酸。表面上,这是一种非常简单的方法,因为以这种方式,我不仅可以做出一项发明,而且可以做出十二项发明。但是这样的努力会不会超出我的能力范围?当然可以。一百个物体,以二,三和四相结合,将构成超过400万个组合;因此,如果我每天进行100种组合,那么我将花费110年以上的时间才能耗尽所有组合!但是,如果我自己不能完成任务,那么将有一大批人。如果我们有1000人在一起产生我所描述的组合,那么任何一个人只需要进行4,000多个组合即可。如果我们每个人每天只进行10个组合,那么我们在一起将在不到一年半的时间内完成所有这些组合:1,000人将发明一项单人必须花费110年以上才能做出的发明……[44]结论是非常明确的:一个想要凭借其发现和发明而享誉世界的社会必须在每个知识领域都拥有大量的人才。一个或几个有学识和天才的人今天什么都没有,或者几乎没有什么意义,因为现在一切都是由大量人完成的。我想提供以下比喻:发明和发现就像彩票;并非每个玩家都赢,但是从众多玩家中必须赢得一些。关键不是约翰或保罗,因为他们想发明一个发明并且因为他们为之努力而应该发明一个发明。但是,在成千上万的人想要一项发明并为之努力的地方,该发明必须出现,就像无支撑的岩石必须倒在地上一样。

但是,普鲁斯问道:“是什么力量驱使[调查人员]辛劳而又常常令人沮丧的努力?这些人将通过什么线索来探索迄今为止尚未探索的研究领域?”普鲁斯(Prus)认为,随着时间的流逝,发现和发明的增加改善了人们的生活质量并扩大了人们的知识水平。 “文明社会的这种逐步进步,对自然界中存在物体的知识的不断增长,工具和有用材料的不断增长,被称为进步或文明的增长。” 相反,普鲁斯警告说:“不发明或不知道如何使用发明的社会和人民,过着悲惨的生活,最终灭亡。” [44]

科学的可重复性

科学事业的基本特征是结果的可重复性。香农·帕鲁斯(Shannon Palus)写道:“几十年来,……在某些领域,文学的(相当一部分)显然是错误的……这是一个公开的秘密。”这有效地破坏了科学事业,并且每年浪费全世界数十亿美元的资源。反对可重复性的军事行动是科学家不愿共享技术,因为他们担心自己的优势会丧失给其他科学家。而且,科学期刊和权属委员会倾向于奖励令人印象深刻的新成果,而不是在现有文献的基础上逐步取得进步。悄悄地对他人的工作进行事实检查或花费更多时间以确保其他研究人员易于理解自己的实验方案的科学家,对自己没有什么好处。[45]

为了提高科学结果的可重复性,有人建议研究资助机构只资助那些包括使工作透明化的计划的项目。 2016年,美国国立卫生研究院引入了新的应用说明并审查了问题,以鼓励科学家提高可重复性。 NIH要求提供更多有关该研究如何以先前工作为基础的信息,以及可能影响该研究的变量列表,例如动物的性别-先前被忽视的因素,导致许多研究将雄性动物中发现的现象描述为普遍现象。[46]

同样,期刊和审稿人也可以提出资助者可以事先提出的问题。一种解决方案是“注册报告”,即对研究进行预先注册,科学家可以在进行实际研究之前提交研究分析和设计计划,以供发表。然后,同行评审会评估该方法,期刊承诺将打印结果,无论结果如何。为了防止过度依赖预先注册的研究(这可以鼓励更安全,更少冒险的研究,从而过度纠正问题),可以将预先注册的研究模型与传统的以结果为中心的模型结合起来使用,有时可能会更多对偶然发现友好。[46]

重新发现

2016年《科学美国人》的一份报告强调了重新发现在科学中的作用。印第安纳大学布卢明顿分校的研究人员梳理了上个世纪发表的2200万篇科学论文,发现了数十种“沉睡美女”,这些研究在被人们注意到之前已经休眠了很多年。[47] 持续时间最久的顶级发现,后来受到了科学家的最强烈关注,它们来自化学,物理和统计学领域。处于休眠状态的研究结果被其他学科(例如医学)的科学家唤醒,以寻求新的见解,并且能够测试曾经理论的假设。[85]由于科学文献的可及性越来越高,“睡美人”将来可能会变得更加普遍。《科学美国人》报告列出了15个最美的睡美人:化学7个,物理5个,统计2个和冶金1个。示例包括:

赫伯特·弗伦德里希(Herbert Freundlich)的“关于溶液中的吸附”(1906年),是当原子或分子粘附于表面时的第一个吸附数学模型。如今,工业环境中的环境修复和净化都严重依赖吸附。.[47]

爱因斯坦(A. Einstein),波多尔斯基(B. Podolsky)和罗森(N. Rosen),“物理现实的量子力学描述可以被认为是完整的吗?”物理评论,第一卷。 47(1935年5月15日),第777–780页。这个量子物理学中著名的思想实验-在作者姓氏缩写之后,现在被称为EPR悖论-在首次提出时就进行了理论讨论。直到1970年代,物理学才有了实验方法来测试量子纠缠。[47]

J [ohn] Turkevich,P。C. Stevenson,J。Hillier,“胶体金合成中成核和生长过程的研究”,讨论。法拉第。 Soc。,1951年,第11页,第55-75页,解释了如何将金纳米颗粒悬浮在液体中。它的唤醒归功于医学,该医学现在使用金纳米颗粒来检测肿瘤和递送药物。[47]

William S. Hummers和Richard E Offeman,“石墨氧化物的制备”,《美国化学学会杂志》,第1卷。 80号6(1958年3月20日),第2页。 1339年,引入了悍马方法,这是一种制造氧化石墨的技术。最近对石墨烯潜力的关注使1958年的论文受到关注。氧化石墨可以作为二维材料的可靠中间体。[47]

多重独立发现

历史学家和社会学家指出,科学中“多重独立发现”的发生。社会学家罗伯特·K·默顿(Robert K. Merton)将这样的“多重性”定义为实例,其中相互独立工作的科学家也做出了类似的发现[48] “有时候发现是同时发生的,或者几乎是同时发现的;有时,科学家会做出一个新发现,而对于他来说,未知的是,别人是几年前做出的。”[49][50] 多个独立发现的常见例子是17世纪艾萨克·牛顿,戈特弗里德·威廉·莱布尼兹等人独立地演算微积分;[51] the 18th-century independent discovery of oxygen by Carl Wilhelm Scheele, Joseph Priestley, Antoine Lavoisier, 卡尔·威廉·谢尔,约瑟夫·普里斯特利,安东尼·拉瓦锡等人在18世纪独立发现了氧气;以及查尔斯·达尔文(Charles Darwin)和阿尔弗雷德·罗素·华莱士(Alfred Russel Wallace)在19世纪独立提出的物种进化理论。[52]

默顿将“多个”与“单个”进行了对比,这一发现是由单个科学家或一组科学家共同努力而独特地做出的。[53] 他认为,代表科学的共同模式的是多种发现,而不是独特的发现。[54]

科学史上的多项发现为科学技术的进化模型提供了证据,例如模因论(对文化的自我复制单元的研究),进化认识论(将生物进化的概念应用于人类知识的增长研究)。 )和文化选择理论(以达尔文方式研究社会学和文化进化)。重组DNA启发的“范式范式”,描述了“重组概念化”的机制,预示着通过跨越已有的概念和事实而产生了一个新概念。这就是当有人说科学家,学者或艺术家已被另一人“影响”时的意思。从词源上讲,后者的概念已“渗入”了前者的思想。[55]

可以将多重独立发现和发明的现象看作是BolesławPrus的渐进,依赖和组合三个定律的结果(请参见上文的“发现与发明”)。反过来,前两个定律可以看作是第三定律的推论,因为渐进定律和依赖定律意味着在必须结合某些理论,事实或技术的情况下,某些科学或技术的进步是不可能的。产生特定的科学或技术进步。

技术

技术将发现应用于实际问题中-在经济学家罗伯特·J·戈登(Robert J. Gordon)所确定的跨度到1970年的“特殊世纪”中显示出惊人的加速。他写道,那时,现代生活中的所有关键技术到位:卫生,电力,农业机械化,高速公路,航空旅行,电信等。 iPhone是21世纪的一项标志性技术。同时,在原型阶段还停留着许多广为人知的潜在重大技术,包括自动驾驶汽车,飞行汽车,增强现实眼镜,基因疗法和核聚变。戈登写道,二十一世纪的迫切目标是通过开发负担得起的零排放和负排放技术来消除上一次伟大技术繁荣的某些后果。[56]

技术是用于生产商品或服务或实现目标(例如科学研究)的技术,技能,方法和过程的总和。自相矛盾的是,有时人们认为,如此构想的技术占据了最终地位,甚至损害了他们的利益。劳拉·格雷戈(Laura Grego)和戴维·赖特(David Wright)在2019年《科学美国人》杂志上写道,观察到:“当前的美国导弹防御计划主要是由技术,政治和恐惧所驱动。导弹防御将无法使我们摆脱对核武器的脆弱性。事态发展将阻止进一步削减核武库,并可能刺激新的部署,从而为采取实际措施降低核风险创造了障碍。”[57]

科学心理学

习惯

耶鲁大学物理学家,天文学家Priyamvada Natarajan撰写了Urbain Le Verrier和John Couch Adams在1846年几乎同时发现的海王星行星(早在1612年伽利略·伽利莱(Galileo Galilei)之后,其他天文学家就不知不觉地观察了该行星),评论道:

这一事件只是证明科学不是一个热情,中立和客观努力的众多事件之一,而是其中观念和个人抱负的激烈冲突经常与偶然性相结合以推动新发现的过程[58]

自我驱动力

一个实际的问题涉及使某些人在其工作领域中取得非凡成就的特征,以及如何培养这种创造力。创新策略的学生梅利莎·席林(Melissa Schilling)已经发现了八位自然科学或技术领域的主要创新者共有的一些特征:本杰明·富兰克林(1706–90),托马斯·爱迪生(1847–1931),尼古拉·特斯拉(1856–1943),玛丽亚·斯科沃德斯卡(MariaSkłodowska)居里(1867–1934),迪安·卡门(生于1951年),史蒂夫·乔布斯(1955–2011),阿尔伯特·爱因斯坦(1879–1955)和埃隆·马斯克(生于1971年)。[59]

席林选择自然科学和技术领域的创新者,而不是其他领域的创新者,因为她发现人们对自然科学和技术的重要贡献比对艺术或音乐的共识更大。[60] 她进一步将集合限制为与多项创新相关的个人。 “当一个人仅与一项主要发明相关联时,要知道该发明是由发明人的个人特征还是仅仅在正确的时间正确的位置引起的,就更加困难。”[61]

这八个人都很聪明,但是“不足以使某人成为连续的突破性创新者。” [59] 几乎所有这些创新者都表现出很高的社会独立性或分离性(本杰明·富兰克林是一个明显的例外)。.[62] “他们的孤立意味着他们较少受到主导思想和规范的影响,而他们的不归属感意味着即使受到主导思想和规范的影响,他们通常也不太倾向于采用它们。”[63] 从很小的时候开始,他们都对克服障碍的能力表现出了极大的信心,这就是心理学所说的“自我效能感”。[63]

“席林(Schilling)写道,其中[大多数]是受唯心主义驱使的,这一崇高目标比其自身的舒适,声誉或家庭更为重要。尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)希望通过无限的自由能源使人类摆脱劳动,并通过全球和平实现国际和平。沟通;埃隆·马斯克(Elon Musk)希望解决世界的能源问题,并在火星上殖民化;本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)正在通过平等主义,宽容,勤奋,节制和慈善的理想寻求更大的社会和谐与生产力。只有在包括妇女在内的所有波兰人追求教育和技术进步的情况下,才能保存在沙皇俄国统治下的妇女。”[64]

大多数创新者还孜孜不倦地工作,因为他们发现工作非常有意义。有些人对成就有很高的要求。许多人似乎也发现工作是自动完成的,这是为了自己的报酬。[103]突破性创新者中令人惊讶的很大一部分是自学成才的人(自学成才的人),并且在课堂上比在室内要好得多。[65] 突破性创新者中令人惊讶的很大一部分是自学成才的人(自学成才的人),并且在课堂上比在室内要好得多。[66]

席林写道:“几乎所有突破性创新都是从一个不寻常的想法或打破传统观念的信念开始的……。但是,仅凭创意几乎是远远不够的。许多人都有创意,甚至是出色的创意。但通常我们缺乏采取这些想法的时间,知识,金钱或动力。”通常很难获得他人的帮助来实施原始思想,因为这些思想最初通常很难被他人理解和重视。因此,每一个突破性创新者都表现出非凡的努力和毅力。[67] 即便如此,希林写道,“在正确的时间在正确的位置仍然很重要”。[68]

领导力

与先前的研究表明,较高的智力可以使各个领域的领导者取得更好的成就相反,后来的研究表明,在一定程度上,较高的智商可以被视为有害。[69] 几十年前,心理学家迪安·西蒙顿(Dean Simonton)提出,精明的领导人的话可能会打动人们的头脑,他们的解决方案实施起来可能更复杂,追随者可能很难与他们建立联系。最后,他和两位同事在2017年7月的《应用心理学杂志》上发表了该假设的实际检验结果。.[69][70]

这个研究,研究了30个国家/地区的379名男女商业领袖,包括银行,零售和技术领域。经理们参加了智商测试,这是许多方面的不完美但可靠的业绩预测指标,并且平均每8位同事对他们的领导风格和效率进行了评估。智商与领导效能,策略形成,远见及其他一些特征的评估呈正相关(在一定程度上)。评分最高时达到智商约120,高于约80%的上班族。除此之外,收视率下降了。研究人员建议,理想的智商在各个领域可能更高或更低,这取决于在给定的工作文化中技术或社会技能是否更受重视。[69]

未参与这项研究的心理学家保罗·萨克特(Paul Sackett)评论说:“对我来说,对这项工作的正确解释是,它强调需要了解高智商的领导者所做的事情,从而导致追随者的看法降低。错误的解释是“ [不要雇用高智商的领导者。” [69] 该研究的主要作者,心理学家约翰·安托纳基斯(John Antonakis)建议,领导者应利用自己的智慧来产生创造性的隐喻,以说服和启发他人。 Antonakis说:“我认为一个聪明的人能够恰当地发出自己的智慧并仍然与人们保持联系的唯一方法就是以超凡魅力的方式说话。”[69]

科学社会学

研究问题的选择

科学家如何决定研究哪些研究问题?科学社会学家早就推测,这些选择是由进行传统研究和创新的风险之间的紧张博弈而决定的。坚持其领域研究传统的科学家通常会通过发布一系列稳定不断的研究成果来推动重心话题的究进程,从而显得富有成效。

但是,太过专注某一议题可能会限制研究人员感知和抓住机会的能力。这些机会可以找出促进该领域发展的新想法。例如,一个研究生物医学家选择新型化学药品和已有化学药品关系的案例研究表明,随着研究领域的成熟,研究人员越来越多的关注已有的知识。

虽然创新文章往往比保守文章产生更大的影响,但高风险、高创新的策略却很少见,因为额外的奖励并不能弥补发表失败的风险。奖励和荣誉似乎能够作为,抵制保守倾向的主要激励因素,它们能够打破传统,给予人们新的惊喜。尽管有许多因素影响着科学家要做的工作,但是在科学事业中控制研究兴趣变化的宏观模式是明显有迹可循的,这些规律就隐藏在科研和科学家的职业道路中。

科学家对研究课题的选择主要影响了他们的个人事业以及依赖他们的人的职业生涯。然而,科学家群体的决策有时候在决定科学发现方向上作用更大。研究策略保守意味着个人职业发有稳定良好的前景,但对整个学科的促进效果较差。这种策略被名为文件抽屉问题(file drawer problem)的现象放大了:与已建立的假设不一致的结果很少被发表,导致已发表研究的系统性偏见。站不住脚的和虚假的内容有时甚至被奉为经典。

文件抽屉问题: 指研究员对参考文献的选择偏见,与研究目不符的文献会停留在抽屉里而不是拿出来作为参考。

更多大胆的假设可能已被几代科学家测试过,但只有那些成功足以产出文章的人才能为我们所知。解决这个保守陷阱问题的一种方法是敦促资助机构主动赞助那些测试全新假设的风险项目,让特殊利益群体承担起针对特殊疾病的研究。

定量分析结果表明,美国生物医学资源的分配是与历史分配和研究相关,而不是与疾病实际问题严重程度相关的,指出了生物医学需求与资源之间的系统性错位。这种错位使人们怀疑资助机构在没有额外监督,激励和反馈的情况下,由嵌入稳固习惯的科学家经营着的这些资金能多大程度上影响科学的发展。

针对文章和专利的分析共同证明了科学发现和发明中的罕见组合倾向于获得更高的引用率。跨学科研究是一个标志性的重组过程; 因此,历史上不相关的思想和资源的成功结合对跨学科研究至关重要,往往反直觉,并导致了具有高度影响力的新思想。不过,从基金申请的证据表明,面对真正新颖的或跨学科的研究议题的时候,专家评估系统通常给予较低的分数。

最具影响力的科学工作主要出自常规内容的组合,但它同时也出自不寻常的组合。这种类型的论文获得高引用率的可能性是其两倍。换句话说,新的和既有元素的混合是成功科学进步的最安全的途径。

职业选择

在知识生产和利用的广阔市场背景下,各种学术职业出现了。所以,科学的职业成绩不仅被研究个人激励和边际生产力(相对增益与精力),也在机构激励和竞争两方面的背景下被检验着。需要组合高内容分辨率的个人、地理和时间的大型元数据库 metadata 来构建可以从不同角度分析的职业轨迹。例如,一项研究发现,容忍早期失败的资助计划(奖励长期成功)比短期审查周期的资助更有可能产生影响力大的发表文章。

具有时间尺度的竞争交互系统是复杂系统科学中的经典问题。科学的多角度性质是生成模型的驱动力,这种模型能突出了政策的意外后果。例如,职业发展模型表明,短期合同是生产力波动的重要原因,因为这通常会导致某事业的突然结束。

生产力和职业长度的差异可以解释男女科学家之间的合作模式和招聘率上的差异。另一方面,实验证据表明,对女性的偏见发生在职业阶段的早期。当性别在一组申请人的履历中被随机分配时,招聘委员会系统性轻视女性候选人的成果。

迄今为止,大多数研究都集中在相对较小的样本上,改进和编制大规模科学家数据集,利用来自不同来源信息(例如,出版记录,拨款申请和奖励),将有助于更深入地了解不平等的原因。建立可以为政策解决方案提供信息的动机模型。

科学家的流动性是提供多元职业机会的另一个重要因素之一。大多数针对人才流动性的研究都集中在量化国家或地区的人才流入和流出上,这种研究尤其发生在政策变化之后。然而,对个人流动性及其职业影响的研究仍然很少,主要是由于难以获得关于科学家迁移的纵向信息以及流动决策背后原因的说明。

根据文章引用数量发现,离开原籍国家的科学家,比起那些没有离开的,在文章引用量上表现更好。这可能源于一种选择偏好:好的学者(有能力出国)容易获得更好的职位(更强的团队)。此外,科学家倾向于在名声对等的机构之间移动。然而,当通过引用来量化科学家跳槽影响时,没有发现系统的增加或减少,即使科学家搬到一个相当高或低级别的机构。换句话说,产生影响的不是机构而是组成机构的个体研究人员。

另一个影响职业的潜在因素是名声,以及它为出发点审核文献、评估提案和决策带来的两难困境。作者的声誉,以其先前产出的总引用量来衡量能够显着提高该论文在出版后的头几年所得的引用次数。然而,在这个初始阶段之后,影响取决于科学界对工作的接受程度。这一发现以及引文的工作表明,对于富有成效的科学事业而言,声誉不是第一生产力,努力工作,天分和知难而进才是驱动因素。

和政策相关的一个问题是创造力和创新是否与年龄或职业阶段有关。对优秀研究人员和创新者的数十年研究认为,重大突破发生在职业生涯中相对较早的阶段,其中位年龄为35岁。

但是,最近的工作表明,早期职业发现的这种充分记录的倾向完全由生产力倾向解释,生产力在科学家的职业生涯的早期阶段很高,并且后来下降。换句话说,创新中没有年龄模式:学者引用最多的论文可以是他或她的任何论文,与论文发表时的年龄或职业阶段无关。描述影响力发展的随机模型也表明,突破是由科学家的能力和挑选具有高潜力的问题直觉与运气相结合而产生的。

专业化

学术专业化可为科学技术带来巨大利益。但是,过于狭窄的专业化可能成为传统学科之间生产合作的障碍。

2017年,詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)是著名的数学家,世界上最大的对冲基金之一的退休创始人,在其非营利性企业Flatiron Institute成立了该公司。帮助人类。[71] 他建立了天体物理学,生物学和量子物理学研究的计算部门,[72] 以及建立气候建模的跨学科部门,将地质学,海洋学,大气科学,生物学和气候学联系起来。[73]

后者是Flatiron Institute的第四部门,其灵感来自加利福尼亚理工学院的“生物地球学家”约翰·格罗辛格(John Grotzinger)在2017年向研究所领导的演讲中,他解释了气候建模的挑战。格罗辛格(Grottzinger)是历史气候变化的专家,特别是造成二叠纪大灭绝的原因,在此期间几乎所有物种都死了。为了正确评估这一灾难,人们必须既了解岩石记录又了解海洋的组成,但是地质学家与物理海洋学家的互动并不多。格罗辛格与自己最好的合作是与海洋学家共进午餐的结果。气候建模是一个内在的难题,由于学术界的结构分歧而变得更加严重。 “如果把所有的东西都放在一个保护伞下……这可能会(更快)取得重大突破。”西蒙斯(Simons)和他的团队发现格罗辛格(Grottzinger)的演示文稿令人信服,而Flatiron Institute决定建立其第四和最后一个计算部门。.[73]

科研指导

社会学家哈里特·祖克曼(Harriet Zuckerman)在1977年对美国的自然科学诺贝尔奖获得者进行的研究中,震惊的事实是,到1972年在美国进行过获奖研究的92位获奖者中,有一半以上(48)曾任职于担任诺贝尔奖获得者的学生,博士后或初级合作者。此外,这48位未来的获奖者总共在71名获奖者的指导下工作。[74]}}

社会粘性确保并非每个合格的新手科学家都能获得最有生产力的科学思想中心。扎克曼写道:“尽管如此,有希望的学生在一定程度上可以选择与之共事的硕士,而硕士可以在出勤学习的学生群体中进行选择。这种双向分类选择的过程在超精英中尤为明显。该精英的实际成员和准成员选择他们的科学家父母,并选择他们的科学家祖先,就像后来他们选择他们的科学家后代和他们的科学家后代一样。”[75]

祖克曼写道:“精英学徒到本来就是精英学徒的精英大师的行列,等等,无限期地,它们常常可以追溯到很久以前的科学历史,早在1900年之前,那时[阿尔弗雷德]诺贝尔科学奖将揭开现在的序幕daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org作为国际一流的大师和学徒悠久历史链条的一个例子,以出生于德国的英国获奖者汉斯·克雷布斯(Hans Krebs,1953年)为例,他的科学血统可以追溯到他的大师,1931年的获奖者奥托·沃堡(Otto Warburg),沃堡曾与埃米尔·菲斯[her] [185] –1919年研究,他于1902年获得奖金,享年50岁,距授予他的老师阿道夫[1905年]三年了。冯·拜尔[von Baeyer [1835–1917],现年70岁。这四位诺贝尔大师和学徒有其自己的诺贝尔前学历。他的结构式的思想彻底革新了有机化学,谁是Perh以经常被重述的梦境中有关他在梦中碰到苯的环结构而闻名的aps(1865)。 Kekulé自己曾受过伟大的有机化学家Justus von Liebig(1803-73)的训练,他曾在Sorbonne与大师J.oseph L [ouis] Gay-Lussac的大师(1778-1850)一起学习,他本人曾经对克洛德(Claude)习以为常。路易斯·伯特霍尔特(Louis Berthollet,1748–1822年)。在众多机构和认知成就中,伯特霍尔特帮助创立了ÉcolePolytechnique,并担任埃及拿破仑的科学顾问,并且对我们的目的更重要的是,他与[Antoine] Lavoisier [1743-94]一起修改了化学命名法。” [76]

学术引用

学术引用仍然是科学中衡量学术成就的主流方式。鉴于对主流引用标准的长期依赖,引文积累的动态规律已被几代学者所验证。根据Price开创性的研究,科学论文引文的分布是高度具有倾向性的:许多论文从未被引用,但开创性论文可以累积10,000或更多的引用。这种不均匀的引文分布是科学变动的一种强大的,自然出现的,革新的属性。当论文按机构分组时,它也成立。并且如果一个论文的引用的次数除以论文同学科同年的平均引文,得到的分数分布是所有学科基本上无区别的。

这意味着通过查看相对引用量可以比较不同学科发表的论文的影响力。例如,一篇收集100篇引文的数学论文比300篇引文的微生物学论文具有更高的学科影响。

分布的尾部信息能够捕捉高影响力论文的数量,揭示驱动引用数量累计的机制。最近的分析表明,它遵循幂律分布。幂律的尾部可以通过累积优势的过程产生,网络科学中将其称为偏好依附 preferential attachment ,表明引用论文的概率随着它已经积累的引用次数增长而增长。

这样的模型可以与引用动力学的其他特征,比如知识的过时共同使用来增强模型说明性。文章引用数量随着时间增加而下降,或者也可以利用一个拟合参数 fitness parameter 对应每个论文对科学界的吸引力。只有一小部分论文不能被以上假设所描述,称为“睡美人”,因为它们在发表后一段时间内都无人问津,但是在经过一段时间后,突然收到大量的关注和引用。

科学合作

社会学家迈克尔·法雷尔(Michael P. Farrell)研究了紧密的创意小组,并写道:“为新愿景奠定基础的大多数脆弱见解不是在整个小组在一起时出现的,不是在成员单独工作时出现的,而是在成员合作并作出回应时出现的。 [77] 弗朗索瓦·雅各布(FrançoisJacob)与雅克·莫诺(Jacques Monod)一起开创了基因调控研究的先河,他指出,到20世纪中叶,大多数分子生物学研究都是由两人进行的。雅各布写道:“在幻想理论和构建模型方面,两个胜过一个。” “因为有两个专心解决问题的人,想法飞得越来越快。它们在伙伴之间反弹。...在此过程中,幻想很快就被消灭了。”截至2018年,在过去的35年中,诺贝尔生理学或医学奖的一半已经分配给科学合作伙伴。[78] 詹姆斯·萨默斯(James Somers)描述了Google的顶级软件工程师杰夫·迪恩(Jeff Dean)和桑杰·格玛瓦(Sanjay Ghemawat)之间的非凡伙伴关系。[79]

在自然科学和技术以外的创新活动中,两人合作也很突出。例如,莫奈(Monet)和雷诺阿(Renoir)于1869年联合创作的印象派作品,巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)和乔治·布拉克(Georges Braque)的六年立体主义合作作品,以及约翰·列侬(John Lennon)和保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)在披头士乐队歌曲中的合作。詹姆士·萨默斯(James Somers)写道,“每个人”都具有创造力,但是两个人很少同时这样做。[80]

弗朗西斯·克里克(Francis Crick)可能是历史上最著名的科学二人组成员弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)提出了同样的观点,他们共同发现了遗传物质DNA的结构。在关于詹姆斯·沃森(James Watson)的PBS电视纪录片的结尾,克里克(Crick)在视频剪辑中向沃森(Watson)解释说,他们的合作对他们的发现至关重要,因为当其中一个错了时,另一个会让他挺直。[81]

此外,过去的几十年里,科研对团队合作的依赖程度与日俱增,这代表了科学研究方式的根本转变。对1,990万篇研究论文和210万项专利的作者进行的研究发现了一个几乎是普遍的科研领域的团队化趋势。例如,在1955年,科学和工程团队撰写了与单个作者相同的论文数量。然而到2013年,团队撰写的论文比例增加到90%。

如今,在科学和工程团队撰写的论文有6.3倍的可能获得1000以上的引用,或大于个体论文的引用,这种现象并不能由自我引用 self-citations 来解释。一个可能的原因是团队能够提出更多新颖的想法组合或生产其他研究者可以后续使用的资源(例如,基因组学)。

数据表明,团队比单独作者多了38%的可能将科研突破内容组合进熟悉的知识领域,证明了团队可以将不同专业结合在一起的前提,从而有效促进科学的突破。拥有更多的协作意味着通过更多的共同作者提高在学者们之间的可见度,他们可能会因此将彼此的工作引入科研的内部网络中,这方面的强化意味着每个研究员要和同事分享声誉。

平均而言,来自大型团队的研究员可以在各种领域获得更多的引用。研究表明,小型团队倾向于用新想法和机会变革科学和技术,而大型团队则推动现有的研究的进程。因此,资助和培养各种规模的团队来缓和科学的官僚化可能很重要的。 同时,团队大小也在以平均每十年17%的速度增加,这个变化趋势因团队的底层架构已经变化。科学团队包括小型,稳定的“核心”团队和大型团队,动态扩展的团队。大多数领域不断增加的团队规模是由动态扩展团队的不断扩增而产生的,扩展团队从小型核心团队开始,但随后通过生产力为基础的原始积累吸引新成员。规模是团队生存策略的关键决定因素:如果小团队保持稳定的核心,那么他们的存活时间会更长,但大团队表现出会员流动机制,才能存活更长时间。

随着科学的加速和日益复杂,扩展知识前沿所需的工具在规模和精度上都日益提升。对大多数个人调查员来说,研究工具价值过高,有价无市,但对大多数机构来说也是如此。学术合作一直是解决这个问题的关键方案,这样就能将资源更多集中到科研上。

欧洲核子研究中心的大型强子对撞机是世界上最大和最强大的粒子对撞机,她的诞生不能忽视学术合作,来自100多个国家的10,000多名科学家和工程师参与了这台对撞击的建立。然而,随着规模的增加,与“大科学”相关的价值和风险的权衡随即产生。尽管可以解决更大的问题,但是科学重复性问题要求你重复实验,这可能在实际上或经济上不可行。

合作者会对科学产生巨大影响。根据最近的研究,失去明星合作者的科学家会经历生产力的大幅下降,特别是如果这位散伙的合作者是一位普通的研究人员的情况下。与极强合作者合作的发表文章平均引用次数会增加17%,这表明职业合作的价值。

鉴于研究论文中作者的数量越来越多,谁应该并且确实获得最多的名誉?科学中名誉的错误分配的经典理论是马太效应,其中参与合作工作的较高地位的科学家因其贡献而获得超额名誉。为协作参与人员分配信誉是很困难的,因为不能轻易区分个人贡献。但是,有可能检查共同作者论文的共同模式,以确定群体中的每个共同作者分配的信誉。

政策

大科学

被称为“大科学”的东西来自美国的第二次世界大战曼哈顿计划,该计划生产了世界上第一枚核武器。自那时以来,“大科学”就与物理学联系在一起,这需要大量的粒子加速器。在生物学领域,Big Science于1990年通过“人类基因组计划”首次亮相,以对人类DNA进行测序。 2013年,美国宣布了一项BRAIN计划,而欧盟宣布了一项人脑计划,神经科学成为了大科学领域。以色列,加拿大,澳大利亚,新西兰,日本和中国也宣布了新的重要脑研究计划。[82]早期成功的“大科学”项目使政治家,大众媒体和公众习惯于以有时不受批评的眼光看待“大科学”计划。[83]

美国的BRAIN计划的灵感来自对精神障碍的蔓延和成本的担忧,以及对诸如遗传遗传学之类的新型大脑操纵技术的兴奋。[126]经过一些早期的错误尝试之后,美国国家心理健康研究所让该国的大脑科学家定义了BRAIN Initiative,这导致了一个雄心勃勃的跨学科计划,以开发新的技术工具来更好地监视,测量和模拟大脑。国家心理健康研究所的同行评审过程确保了研究的竞争。.[83] 在欧盟,欧盟委员会的“人脑计划”开创了一个艰难的开端,因为政治和经济方面的考虑使人们对该计划的最初科学计划的可行性(主要是基于神经回路的计算机模型)的可行性产生疑问。四年前,即2009年,由于担心欧盟在计算机和其他技术方面会进一步落后于美国,欧盟已开始为大型科学项目发起竞争,而人脑项目的初始计划似乎是一个合适的选择用于可能在先进技术和新兴技术方面处于领先地位的欧洲计划。[83] 仅在2015年,在800多名欧洲神经科学家扬言要抵制欧洲范围的合作之后,人类大脑项目就引入了一些变化,用科学的思维取代了许多最初的政治和经济考虑.[84]

基金资助

政府资助

微软前首席技术官,微软研究院创始人内森·迈尔沃尔德(Nathan Myhrvold)认为,基础科学的资金不能留给私营部门-“没有政府资源,基础科学就会停滞不前。”[85] 他指出爱因斯坦(Albert Einstein)于1915年发表的广义相对论并没有在尤里卡时代从他的大脑中全面发展。他从事了多年,最终由与数学家戴维·希尔伯特(David Hilbert)的对决而最终完成。.[85] T几乎任何标志性的科学发现或技术发明(包括灯泡,晶体管,DNA甚至是互联网)的历史都表明,具有突破性意义的著名名字“仅比竞争对手领先几步”。一些作家和民选官员利用这种“平行创新”现象来反对基础研究的公共资助:他们认为,政府应将其留给公司来资助他们需要的研究。[85]

尔沃尔德写道,这样的论点是危险的错误:没有政府的支持,大多数基础科学研究将永远不会发生。 “对于那种纯粹的研究,最明显的事实是……已经产生了……巨大的智力收益,却没有任何利润,例如使希格斯玻色子带给我们的工作,或者对超大质量黑洞位于中心的理解。银河系,或在土星卫星土卫六上发现甲烷海的手段公司研究实验室曾经做过这样的工作:大爆炸的实验证据是在AT&T的贝尔实验室发现的,并因此获得了诺贝尔奖。不见了。”[85]

Myhrvold写道,即使是在材料科学和计算机科学等应用领域,“公司现在也了解基础研究是慈善的一种形式,因此他们避免了。”贝尔实验室的科学家创造了晶体管,但这项发明为英特尔和微软赚了数十亿美元。施乐PARC工程师发明了现代的图形用户界面,但苹果和微软却从中受益匪浅。 IBM研究人员率先使用巨磁阻来提高硬盘容量,但很快将磁盘驱动器业务输给了希捷和Western Digital。.[85]

公司研究人员现在必须将注意力集中在可以迅速带来收入的创新上。否则,研究预算将无法为公司的投资者辩护。 “那些相信以利润为导向的公司会无私地为具有广泛利益的基础科学付出代价的人,但他们主要是对他人而不是对一代人来说是幼稚的。...如果政府将其交给私人部门来支付基础研究,大多数科学将陷入停顿。幸存的研究大部分将秘密进行,因为担心将下一件大事交给竞争对手。” [85]

私人资助

马克斯·D·马克斯(D.T. Max)提出了关于科研经费的补充观点,他撰写了Flatiron研究所 Flatiron Institute ,该研究所于2017年在曼哈顿成立,旨在为科学家提供数学帮助。熨斗研究所由数学家詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)建立,他曾使用数学算法使自己成为华尔街的亿万富翁。该研究所设有三个计算部门,分别致力于天体物理学,生物学和量子物理学,并且正在致力于气候建模的第四部门,该部门将涉及地质,海洋学,大气科学,生物学和气候学的接口。[73]

Flatiron Institute是科学研究走向私人资助研究趋势的一部分。在美国,传统科学传统上是由大学或政府资助的,但是私人机构通常更快,更集中。自1990年代以来,当硅谷开始培养亿万富翁时,美国各地的私人机构如雨后春笋般冒出。1997年,拉里·埃里森(Larry Ellison)创立了埃里森医学基金会,以研究衰老的生物学。保罗·艾伦(Paul Allen)于2003年创立了艾伦脑科学研究所。埃里克·施密特(Eric Schmidt)在2010年成立了施密特海洋研究所。[86]

这些机构做得很好,部分是通过提供更严格的系统的替代方案。但是私人基金会也有责任。富裕的捐助者倾向于将资金用于个人的热情。基金会不收税;否则,支持他们的大部分资金将流向政府。[86]

资助偏见

约翰·P·A斯坦福大学医学院的Ioannidis写道:“越来越多的证据表明,我们进行,评估,报告和传播研究的某些方式非常无效。2014年,《柳叶刀》上的一系列论文……估计有85%生物医学研究的投资被浪费了。许多其他学科也有类似的问题。”[87]约阿尼迪斯指出了一些破坏科学企业效率的科学资助偏见,并提出了解决方案:为太少的科学家提供资金:“ [科学研究]的巨大成功很大程度上是运气以及艰苦努力的结果。目前享有巨额资金的研究人员不一定是真正的超级巨星;他们可能是最有联系的人。”解决方案:“使用彩票来决定要资助的拨款申请(可能在基本审查通过之后)。...将资金从老年人转移到年轻的研究人员...” [87]

透明性无济于事:“许多科学协议,分析方法,计算过程和数据都是不透明的。[M]任何重要发现都无法复制。这是三分之二的顶级心理学论文,三分之二的顶级心理学论文就是这种情况。实验经济学和超过75%的顶尖论文确定了新的癌症药物靶标。[科学家]不因分享他们的技术而获得回报。”解决方案:“创建更好的基础结构,以实现透明,开放和共享。将透明作为筹资的先决条件。[P]优先雇用,促进或任用...捍卫透明。” [87]

不鼓励复制:复制对于科学方法是必不可少的。然而,在产生新发现的压力下,研究人员往往没有动力,也没有太多的诱因来尝试复制以前的研究结果。解决方案:“资助机构必须为复制研究付费。科学家的进步不仅应基于他们的发现,而且还应基于他们的复制记录。” [87]

没有为年轻科学家提供资金:“维尔纳·海森堡,阿尔伯特·爱因斯坦,保罗·狄拉克和沃尔夫冈·保利在20年代中期做出了杰出贡献。”但是,获得首笔实质性资助的生物医学科学家的平均年龄为46岁。美国一名正式教授的平均年龄为55岁。解决方案:“应为年轻的研究人员指定更多的经费。大学应设法改变衰老的年龄。通过雇用更多年轻的调查员来分配他们的教师。”"[87]

资金来源偏向:“美国研究与开发的大部分资金不是来自政府,而是来自私人的,以营利为目的的资金,这不可避免地产生了利益冲突,并产生了使赞助商满意的结果的压力。”解决方案:“限制甚至禁止存在明显利益冲突的资金。期刊不应该接受存在此类冲突的研究。对于不太明显的冲突,至少应确保透明和彻底的披露。”[88]

为错误的领域提供资金:“资金丰富的领域吸引了更多的科学家为他们工作,这增加了他们的游说范围,加剧了恶性循环。一些根深蒂固的领域吸收了巨大的资金,即使它们清楚地证明了产量有限或无法纠正的缺陷。”解决方案:“对于资金充裕的领域,必须对产出进行独立,公正的评估。应为新领域和高风险领域拨出更多资金。应鼓励研究人员转换领域,而目前却被鼓励将精力集中在一个领域。 “ [88]

支出不足:美国军事预算(8860亿美元)是美国国立卫生研究院预算(370亿美元)的24倍。 “对科学的投资使整个社会受益,但是当有好心的科学领袖承诺不可能实现时,例如迅速消除所有癌症或阿尔茨海默氏病,试图说服公众的情况通常会使情况变得更糟。”解决方案:“我们需要通过更清楚地阐明科学过程来传达科学资金的使用方式,包括取得重大成就所需的科学家人数。...如果我们能够证明科学的依据,我们也将提出更具说服力的理由我们致力于改善我们的运行方式。” [88]

奖励大笔开支:“聘用,晋升和任期决策主要取决于研究人员获得高水平资金的能力。但是,项目的支出不一定与项目的重要性相关。这种奖励结构主要是为精明政治的经理人选择的,他们知道如何吸收金钱。”解决方案:“我们应该奖励科学家们高质量的工作,可重复性和社会价值,而不是为了获得资金。出色的研究可以在没有保护时间的情况下,几乎没有资金就可以完成。机构应该提供这段时间,并尊重能够做出杰出贡献的科学家。工作而不浪费大量金钱。”[88]

没有资金来支持高风险的想法:“纳税人的钱被'充分利用'的压力导致政府资助者支持最有可能获得积极结果的项目,即使风险更高的项目可能会带来更重要但不确定性更高的预付款工业界还避免对高风险项目进行投资……创新是极其困难的,即使不是不可能的,也无法预测……”解决方案:“资助优秀的科学家而不是项目,并给予他们自由选择适合自己的研究途径的机会。霍华德·休斯医学研究所等一些机构已经成功使用了这种模型。”必须向公众和决策者传达科学是一项累积的投资,没有人可以事先知道哪些项目将会成功,并且必须根据总议程而不是单个实验或结果来判断成功。[88]

缺乏良好的数据:“关于哪种科学实践效果最好的证据相对有限。我们需要对研究进行更多的研究('元研究'),以了解如何最佳地执行,评估,审查,传播和奖励科学。”解决方案:“我们应该投资研究如何获得最好的科学,以及如何选择和奖励最好的科学家。”[88]

性别偏见

致力于推动医学研究的拉斯克基金会主席克莱尔·波默罗伊(Claire Pomeroy)指出,女科学家在职业发展中继续受到歧视。[89]

尽管在1969年至2009年间,美国生命科学领域授予女性博士学位的比例从15%上升至52%,但2009年在生物学相关领域中,只有三分之一的助理教授和不到五分之一的正教授是女性。妇女仅占医学院校常任理事长的15%,而仅占医学院院长的16%。[89]

问题是一种无意识的偏见文化,使许多妇女感到士气低落和边缘化。在一项研究中,理科教授获得了相同的简历,其中两名申请人的姓名和性别互换了;男性和女性教师都认为男性申请者比较称职,并为他提供了更高的薪水。[89]

潜意识的偏见也表现为对女科学家的“微攻击”:据称微不足道的性别歧视笑话和侮辱多年来积累了下来,破坏了人们的信心和野心。克莱尔·波默罗伊(Claire Pomeroy)写道:“每次都假设实验室小组中唯一的女性将扮演唱片秘书的角色,每次在会议之间的男性厕所中完成一项研究计划时,每次都不邀请女性参加在全体演讲会之后出去喝啤酒,损害得到了加强。”[89]

“当我与一群女科学家交谈时,”波莫罗伊写道,“我经常问他们是否曾经参加过他们提出建议的会议,是否被忽略,然后听到一个男人因做出同样的建议而受到赞扬和支持。几分钟后,每次观众中的大多数女性举手,来自高中科学老师,大学导师,大学教务长或科学精英成员的微攻击尤其有害。享有盛誉的奖项-那些应该鼓舞和支持下一代科学家的人。”[89]

性骚扰

学术界的性骚扰比军方以外的任何其他社会部门更为普遍。美国国家科学,工程和医学研究院在2018年6月的一份报告中指出,性骚扰伤害了个人,减少了科学人才的储备,并最终损害了科学的完整性。[90]

草拟该报告的委员会联合主席宝拉·约翰逊(Paula Johnson)介绍了一些预防科学中性骚扰的措施。一种是用小组指导代替受训者的个人指导,并使指导关系与受训者对指导者的财务依赖脱钩。另一种方法是禁止在骚扰案件中使用保密协议。[90]

一些高等教育机构采用了一种称为“性骚扰”的新颖性举报方法,该方法已被某些高等教育机构采用,该方法使受屈的人可以记录下带有日期戳的性骚扰经历,而无需实际对其进行正式举报。该程序使人们可以查看其他人是否记录了同一个人的骚扰经历,并匿名共享信息。[90]

刻板印象

心理学家安德烈·辛皮安(Andrei Cimpian)和哲学教授莎拉·简·莱斯利(Sarah-Jane Leslie)提出了一种理论,以解释为什么美国妇女和非裔美国人由于偏重天才而常常被巧妙地阻止寻求进入某些学术领域。[91] 皮安和莱斯利已经注意到,他们各自的领域在本质上是相似的,但是对成功的关键持有不同的看法。哲学家比心理学家更重视某种人:具有杰出思想的“辉煌巨星”。心理学家更有可能相信,心理学的领导者通过努力工作和积累经验来达到自己的位置。[92] 2015年,女性在哲学博士学位授予中所占比例不到30%;非裔美国人仅占哲学博士学位的1%。另一方面,心理学成功吸引了女性(占2015年心理学博士学位的72%)和非裔美国人(占心理学博士学位的6%)。[93]

心理学家卡罗尔·德威克(Carol Dweck)的工作为辛比安和莱斯利提供了对这些差异的早期见解。她和她的同事表明,一个人对能力的信念对这个人的最终成功至关重要。将才华视为稳定特质的人会被激励“炫耀这种才能”并避免犯错。相比之下,一个采用“成长思维方式”的人将他或她当前的能力视为一项正在进行的工作:对这样的人而言,错误不是指责,而是一个有价值的信号,突出了他们需要工作的技能。[ 137]辛皮安(Cimpian)和莱斯利(Leslie)及其合作者检验了以下假设:在各种学术领域内,关于“天才”和对错误的不接受性的态度可能解释了这些领域对美国女性和非裔美国人的相对吸引力。他们这样做是通过联系来自各个学科的学术专业人士,并询问他们是否认为某种形式的杰出知识人才才能在其领域取得成功来实现的。从30个领域的近2,000名学者那里获得的答案与辛比安和莱斯利所期望的博士学位分布相吻合:重视才华的领域也减少了女性和非裔美国人的博士学位。例如,妇女和非裔美国心理学博士的比例高于哲学,数学或物理学的平行比例。[94]

进一步的调查表明,非学术界对哪些领域需要光辉有共同的想法。在家庭或学校中暴露于这些想法可能会阻止成见群体的年轻成员从事某些职业,例如自然科学或工程领域的职业。为了对此进行探讨,辛皮安和莱斯利向数百名五岁,六岁和七岁的男孩和女孩提出了问题,以衡量他们是否真正“真正,非常聪明”(即“光彩”)与性别相关联。该结果发表于2017年1月的《科学》Science 上与有关早期获得性刻板印象的科学文献一致。五岁的男孩和女孩的自我评估没有差异。但是到了六岁,女孩不太可能认为女孩“真的很聪明”。接下来,作者向另一组五岁,六岁和七岁的孩子介绍了陌生的游戏般的活动,作者形容这些活动是“给真正,非常聪明的孩子的”。比较男孩和女孩在每个年龄段对这些活动的兴趣,发现在五岁时没有性别差异,但是六岁和七岁时的男孩的兴趣显着增加,正好是刻板印象出现的年龄。[95]

辛皮安和莱斯利得出结论:“鉴于当前的社会刻板印象,将[天才或才华]刻画为[学术成功]必不可少的信息,可能会不必要地挫败刻板印象群体的有才华成员。”[95]

学术壁垒

天文学家兼科学普及者卡尔·萨根(Carl Sagan)是1980 PBS电视宇宙系列节目的创作者,这在很大程度上是由于他的受欢迎程度而引起的,这一点受到了科学家的嘲笑,并在1960年代未能在哈佛大学任职,并且没有成为美国国家科学院的会员。 1990年代的科学。同名的“萨根效应”仍然存在:作为一个整体,科学家们仍然不鼓励个人研究者与公众互动,除非他们已经是公认的资深研究者。[96][97]

萨根效应的运作使社会失去了就复杂问题(包括基因工程,气候变化和能源替代方案)做出明智决定所需的全部专业知识。较少的科学声音意味着较少的反科学或伪科学讨论论据。萨根效应还造成了一种错误的印象,即科学是老年白人(统治高级职位)的领域,从而使妇女和少数民族不愿考虑从事科学事业。[96]

萨根效应的持久性有许多因素。在17世纪科学革命的鼎盛时期,许多研究人员效仿了艾萨克·牛顿(Isaac Newton)的榜样,他致力于物理学和数学,并且从未结过婚。这些科学家被视为纯粹的真理追求者,并没有被更多平凡的关注所分散。同样,如今,任何使科学家无法从事研究的事情,例如爱好或参加公开辩论,都可能损害其作为研究人员的信誉。[98]萨根效应持续存在的另一个更平淡的因素可能是职业嫉妒。[98]

但是,似乎有迹象表明,与其他社会互动对科学职业的危害越来越小。现在有这么多人拥有社交媒体帐户,因此成为公众人物对于科学家来说并不像以前那样不寻常。此外,随着传统资金来源的停滞,上市有时会导致新的,非常规的资金流。除研究,教学和管理的传统作用外,一些机构,例如埃默里大学和麻省理工学院,可能已经开始将推广活动视为学术活动领域。国家联邦科学基金会现在正式赞成普及,这在联邦资助机构中是例外。[99][97]

机构势利

像传染病一样,学术界的思想也具有感染力。 但是,为什么有些想法能赚大钱却又让相对好些的想法保持相对默默无闻尚不清楚。 一组计算机科学家使用流行病学模型来模拟思想如何从一个学术机构转移到另一个学术机构。 2018年10月发布的基于模型的发现表明,与来自不太知名的地方的同样好的想法相比,起源于著名机构的想法引起更大的``流行病。 该发现揭示了科学完成方面的一个重大缺陷。 许多训练有素的,有好主意的人没有在最负盛名的机构获得职位。 其他科学家和学者忽略了工人在声望较低的地方发表的许多出色著作,因为他们没有引起注意。[100]

文献

- ↑ Florian Znaniecki, "Przedmiot i zadania nauki o wiedzy" ("The Subject Matter and Tasks of the Science of Knowledge"), Nauka Polska (Polish Science), vol. V (1925)

- ↑ [Florian Znaniecki], "The Subject Matter and Tasks of the Science of Knowledge" (English translation), Polish Contributions to the Science of Science, pp. 1–2.

- ↑ Maria Ossowska and Stanisław Ossowski, "The Science of Science", originally published in Polish as "Nauka o nauce" ("The Science of Science") in Nauka Polska (Polish Science), vol. XX (1935), no. 3.

- ↑ :pl:Bohdan Walentynowicz|Bohdan Walentynowicz, Editor's Note, in Bohdan Walentynowicz, ed., Polish Contributions to the Science of Science, p. XI.

- ↑ Maria Ossowska and Stanisław Ossowski, "The Science of Science", reprinted in :pl:Bohdan Walentynowicz|Bohdan Walentynowicz, ed., Polish Contributions to the Science of Science, pp. 84–85.

- ↑ Maria Ossowska and Stanisław Ossowski, "The Science of Science", in Bohdan Walentynowicz, ed., Polish Contributions to the Science of Science, p. 86.

- ↑ Maria Ossowska and Stanisław Ossowski, "The Science of Science", in Bohdan Walentynowicz, ed., Polish Contributions to the Science of Science, pp. 87–88, 95.

- ↑ Elena Aronova, Simone Turchetti (eds.), Science Studies during the Cold War and Beyond: Paradigms Defected, Palgrave Macmillan, 2016, p. 149.

- ↑ Michael Shermer, "Scientia Humanitatis: Reason, empiricism and skepticism are not virtues of science alone", Scientific American, vol. 312, no. 6 (June 2015), p. 80.

- ↑ Michael Shermer, "Scientia Humanitatis", Scientific American, vol. 312, no. 6 (June 2015), p. 80.

- ↑ Steven Shapin, "A Theorist of (Not Quite) Everything" (review of David Cahan, Helmholtz: A Life in Science, University of Chicago Press, 2018, 937 pp.), The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 15 (10 October 2019), pp. 29–31. (p. 30.)

- ↑ Thomas Nagel, "Listening to Reason" (a review of T.M. Scanlon, Being Realistic about Reasons, Oxford University Press, 132 pp.), The New York Review of Books, vol. LXI, no. 15 (October 9, 2014), p. 49.

- ↑ Marcelo Gleiser, "How Much Can We Know? The reach of the scientific method is constrained by the limitations of our tools and the intrinsic impenetrability of some of nature's deepest questions", Scientific American, vol. 318, no. 6 (June 2018), p. 73.

- ↑ George Musser, "Virtual Reality: How Close Can Physics Bring Us to a Truly Fundamental Understanding of the World?", Scientific American, vol. 321, no. 3 (September 2019), pp. 30–35.

- ↑ 15.0 15.1 Marcelo Gleiser, "How Much Can We Know?, Scientific American, vol. 318, no. 6 (June 2018), p. 73.

- ↑ Herbert Spencer, First Principles (1862), part I: "The Unknowable", chapter IV: "The Relativity of All Knowledge".

- ↑ Freeman Dyson, "The Case for Blunders" (review of Mario Livio, Brilliant Blunders: From Darwin to Einstein—Colossal Mistakes by Great Scientists that Changed Our Understanding of Life and the Universe, Simon and Schuster), The New York Review of Books, vol. LXI, no. 4 (March 6, 2014), p. 4.

- ↑ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 Freeman Dyson, "The Case for Blunders", The New York Review of Books, vol. LXI, no. 4 (March 6, 2014), p. 4.

- ↑ Freeman Dyson, "The Case for Blunders", The New York Review of Books, vol. LXI, no. 4 (March 6, 2014), pp. 6, 8.

- ↑ Freeman Dyson, "The Case for Blunders", The New York Review of Books, vol. LXI, no. 4 (March 6, 2014), p. 8.

- ↑ Jim Holt (philosopher)|Jim Holt, "At the Core of Science" (a review of Steven Weinberg, To Explain the World: The Discovery of Modern Science, Harper, [2015], 416 pp., $28.99), The New York Review of Books, vol. LXII, no. 14 (September 24, 2015), p. 53.

- ↑ 22.0 22.1 22.2 Jim Holt (philosopher)|Jim Holt, "At the Core of Science" (a review of Steven Weinberg, To Explain the World: The Discovery of Modern Science, Harper, 2015), The New York Review of Books, vol. LXII, no. 14 (September 24, 2015), p. 53.

- ↑ Jim Holt (philosopher)|Jim Holt, "At the Core of Science" (a review of Steven Weinberg, To Explain the World: The Discovery of Modern Science, Harper, 2015), The New York Review of Books, vol. LXII, no. 14 (September 24, 2015), pp. 53–54.

- ↑ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 Jim Holt (philosopher)|Jim Holt, "At the Core of Science" (a review of Steven Weinberg, To Explain the World: The Discovery of Modern Science, Harper, 2015), The New York Review of Books, vol. LXII, no. 14 (September 24, 2015), p. 54.

- ↑ Kenneth Cukier, "Ready for Robots? How to Think about the Future of AI", Foreign Affairs, vol. 98, no. 4 (July/August 2019), p. 192.

- ↑ Maloof, Mark. "Artificial Intelligence: An Introduction", Washington, D.C., Georgetown University Department of Computer Science, 30 August 2017, p. 37" (PDF). georgetown.edu.

- ↑ John R. Searle, "What Your Computer Can't Know", The New York Review of Books, 9 October 2014, p. 52.

- ↑ John R. Searle, "What Your Computer Can't Know", The New York Review of Books, 9 October 2014, p. 53.

- ↑ John R. Searle, "What Your Computer Can't Know", The New York Review of Books, 9 October 2014, p. 54.

- ↑ Gary Marcus, "Am I Human?: Researchers need new ways to distinguish artificial intelligence from the natural kind", Scientific American, vol. 316, no. 3 (March 2017), p. 61.

- ↑ Pedro Domingos, "Our Digital Doubles: AI will serve our species, not control it", Scientific American, vol. 319, no. 3 (September 2018), p. 93.

- ↑ Melanie Mitchell, Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2019, quoted in The New Yorker, 4 November 2019, "Briefly Noted" section, p. 73.

- ↑ 33.0 33.1 Lydia Denworth, "A Significant Problem: Standard scientific methods are under fire. Will anything change?", Scientific American, vol. 321, no. 4 (October 2019), pp. 62–67. (p. 66.)

- ↑ Lydia Denworth, "A Significant Problem: Standard scientific methods are under fire. Will anything change?", Scientific American, vol. 321, no. 4 (October 2019), pp. 62–67. (pp. 63-64.)

- ↑ Lydia Denworth, "A Significant Problem: Standard scientific methods are under fire. Will anything change?", Scientific American, vol. 321, no. 4 (October 2019), pp. 62–67. (p. 64.)

- ↑ 36.0 36.1 36.2 36.3 Lydia Denworth, "A Significant Problem: Standard scientific methods are under fire. Will anything change?", Scientific American, vol. 321, no. 4 (October 2019), pp. 62–67. (p. 67.)

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions: A Public Lecture Delivered on 23 March 1873 by Aleksander Głowacki [Bolesław Prus], Passed by the [Russian] Censor (Warsaw, 21 April 1873), Warsaw, Printed by F. Krokoszyńska, 1873. http://www.gutenberg.org/files/30407/30407-h/30407-h.htm

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions: A Public Lecture Delivered on 23 March 1873 by Aleksander Głowacki [Bolesław Prus], Passed by the [Russian] Censor (Warsaw, 21 April 1873), Warsaw, Printed by F. Krokoszyńska, 1873, p. 12.

- ↑ 39.0 39.1 Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, p. 14.

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, pp. 12–13.

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, p. 13.

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, pp. 13–14.

- ↑ Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, p. 16.

- ↑ 44.0 44.1 Bolesław Prus, On Discoveries and Inventions, p. 17.

- ↑ Shannon Palus, "Make Research Reproducible: Better incentives could reduce the alarming number of studies that turn out to be wrong when repeated" (State of the World's Science, 2018), Scientific American, vol. 319, no. 4 (October 2018), p. 58.

- ↑ 46.0 46.1 Shannon Palus, "Make Research Reproducible", Scientific American, vol. 319, no. 4 (October 2018), p. 59.

- ↑ 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 Amber Williams, "Sleeping Beauties of Science: Some of the best research can slumber for years", Scientific American, vol. 314, no. 1 (January 2016), p. 80.

- ↑ Merton, Robert K. (1963). "Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in Science". European Journal of Sociology. 4 (2): 237–282. Reprinted in Robert K. Merton, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University of Chicago Press,1973, pp. 371–82. [1]

- ↑ Merton, Robert K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-52091-9. https://archive.org/details/sociologyofscien0000mert.

- ↑ Merton's hypothesis is also discussed extensively in Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, Free Press, 1979.

- ↑ Hall, A. Rupert (1980). Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibniz. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-22732-2.

- ↑ Tori Reeve, Down House: the Home of Charles Darwin, pp. 40-41.

- ↑ Robert K. Merton, On Social Structure and Science, p. 307.

- ↑ Robert K. Merton, "Singletons and Multiples in Scientific Discovery: a Chapter in the Sociology of Science," Proceedings of the American Philosophical Society, 105: 470–86, 1961. Reprinted in Robert K. Merton, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University of Chicago Press, 1973, pp. 343–70.

- ↑ Christopher Kasparek, "Prus' Pharaoh (novel)|Pharaoh: the Invention|Creation of a Historical Novel," The Polish Review, vol. XXXIX, no. 1 (1994), pp. 45-46.

- ↑ Wade Roush, "The Big Slowdown: Major technological shifts are fewer and farther between than they once were", Scientific American, vol. 321, no. 2 (August 2019), p. 24.

- ↑ Laura Grego and David Wright, "Broken Shield: Missiles designed to destroy incoming nuclear warheads fail frequently in tests and could increase global risk of mass destruction", Scientific American, vol. 320, no. no. 6 (June 2019), pp. 62–67. (p. 67.)

- ↑ Priyamvada Natarajan, "In Search of Planet X" (review of Dale P. Cruikshank and William Sheehan, Discovering Pluto: Exploration at the Edge of the Solar System, University of Arizona Press, 475 pp.; Alan Stern and David Grinspoon, Chasing New Horizons: Inside the Epic First Mission to Pluto, Picador, 295 pp.; and Adam Morton, Should We Colonize Other Planets?, Polity, 122 pp.), The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 16 (24 October 2019), pp. 39–41. (p. 39.)

- ↑ 59.0 59.1 Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 13.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 11.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 12.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 35.

- ↑ 63.0 63.1 Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 14.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 15.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 16.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 17.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, pp. 17–18.

- ↑ Melissa A. Schilling, Quirky: The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World, New York, Public Affairs, 2018, p. 18.

- ↑ 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 Matthew Hutson, "Ineffective Geniuses?: People with very high IQs can be perceived as worse leaders", Scientific American, vol. 318, no. 3 (March 2018), p. 20.

- ↑ Antonakis, John; House, Robert J.; Simonton, Dean Keith (2017). "Can super smart leaders suffer from too much of a good thing? The curvilinear effect of intelligence on perceived leadership behavior" (PDF). Journal of Applied Psychology (in English). 102 (7): 1003–1021. ISSN 1939-1854. PMID 28358529.

- ↑ D.T. Max, "The Numbers King: Algorithms made James Harris Simons|Jim Simons a Wall Street billionaire. His new research center helps scientists mine data for the common good", The New Yorker, 18 & 25 December 2017, p. 72.

- ↑ D.T. Max, "The Numbers King: Algorithms made James Harris Simons|Jim Simons a Wall Street billionaire. His new research center helps scientists mine data for the common good", The New Yorker, 18 & 25 December 2017, p. 76.

- ↑ 73.0 73.1 73.2 D.T. Max, "The Numbers King: Algorithms made James Harris Simons|Jim Simons a Wall Street billionaire. His new research center helps scientists mine data for the common good", The New Yorker, 18 & 25 December 2017, p. 83.

- ↑ Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, New York, The Free Press, 1977, p. 42.

- ↑ Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, New York, The Free Press, 1977, p. 104.

- ↑ Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, New York, The Free Press, 1977, p. 105.

- ↑ Michael P. Farrell, Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work, 2001, quoted in James Somers, "Binary Stars: The friendship that made Google huge", The New York Review of Books, 10 December 2018, p. 30.

- ↑ James Somers, "Binary Stars: The friendship that made Google huge", The New York Review of Books, 10 December 2018, p. 31.

- ↑ James Somers, "Binary Stars: The friendship that made Google huge", The New York Review of Books, 10 December 2018, pp. 28–35.

- ↑ James Somers, "Binary Stars: The friendship that made Google huge", The New York Review of Books, 10 December 2018, pp. 30–31.

- ↑ "American Masters: Decoding Watson", PBS "American Masters" series, season 32, episode 9 (2019), first aired on 2 January 2019. [2]

- ↑ Stefan Theil, "Trouble in Mind: Two years in, a $1-billion-plus effort to simulate the human brain is in disarray. Was it poor management, or is something fundamentally wrong with Big Science?", Scientific American, vol. 313, no. 4 (October 2015), p. 38.

- ↑ 83.0 83.1 83.2 Stefan Theil, "Trouble in Mind", Scientific American, vol. 313, no. 4 (October 2015), p. 42.

- ↑ Stefan Theil, "Trouble in Mind", Scientific American, vol. 313, no. 4 (October 2015), pp. 38-39.

- ↑ 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 Nathan Myhrvold, "Even Genius Needs a Benefactor: Without government resources, basic science will grind to a halt", Scientific American, vol. 314, no. 2 (February 2016), p. 11.

- ↑ 86.0 86.1 D.T. Max, "The Numbers King: Algorithms made James Harris Simons|Jim Simons a Wall Street billionaire. His new research center helps scientists mine data for the common good", The New Yorker, 18 & 25 December 2017, p. 75.

- ↑ 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 John P.A. Ioannidis, "Rethink Funding: The way we pay for science does not encourage the best results" (State of the World's Science, 2018), Scientific American, vol. 319, no. 4 (October 2018), p. 54.

- ↑ 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 John P.A. Ioannidis, "Rethink Funding: The way we pay for science does not encourage the best results" (State of the World's Science, 2018), Scientific American, vol. 319, no. 4 (October 2018), p. 55.

- ↑ 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 Claire Pomeroy, "Academia's Gender Problem", Scientific American, vol. 314, no. 1 (January 2016), p. 11.

- ↑ 90.0 90.1 90.2 Clara Moskowitz, "End Harassment: A leader of a major report on sexual misconduct explains how to make science accessible to everyone" (State of the World's Science, 2018), Scientific American, vol. 319, no. 4 (October 2018), p. 61.

- ↑ Andrei Cimpian and Sarah-Jane Leslie, "The Brilliance Trap", Scientific American, vol. 317, no. 3 (September 2017), pp. 60–65.

- ↑ Andrei Cimpian and Sarah-Jane Leslie, "The Brilliance Trap", Scientific American, vol. 317, no. 3 (September 2017), pp. 61–62.

- ↑ Andrei Cimpian and Sarah-Jane Leslie, "The Brilliance Trap", Scientific American, vol. 317, no. 3 (September 2017), p. 62.

- ↑ Andrei Cimpian and Sarah-Jane Leslie, "The Brilliance Trap", Scientific American, vol. 317, no. 3 (September 2017), pp. 63–64.

- ↑ 95.0 95.1 Andrei Cimpian and Sarah-Jane Leslie, "The Brilliance Trap", Scientific American, vol. 317, no. 3 (September 2017), p. 65.

- ↑ 96.0 96.1 Susana Martinez-Conde, Devin Powell and Stephen L. Macknik, "The Plight of the Celebrity Scientist", Scientific American, vol. 315, no. 4 (October 2016), p. 65.

- ↑ 97.0 97.1 The Editors, "Go Public or Perish: When universities discourage scientists from speaking out, society suffers", Scientific American, vol. 318, no. 2 (February 2018), p. 6.

- ↑ 98.0 98.1 Susana Martinez-Conde, Devin Powell and Stephen L. Macknik, "The Plight of the Celebrity Scientist", Scientific American, vol. 315, no. 4 (October 2016), p. 66.

- ↑ Susana Martinez-Conde, Devin Powell and Stephen L. Macknik, "The Plight of the Celebrity Scientist", Scientific American, vol. 315, no. 4 (October 2016), p. 67.

- ↑ Viviane Callier, "Idea Epidemic: An infectious disease model shows how science knowledge spreads", Scientific American, vol. 320, no. 2 (February 2019), p. 14.

进一步阅读

- Dominus, Susan, "Sidelined: American women have been advancing science and technology for centuries. But their achievements weren't recognized until a tough-minded scholar [Margaret W. Rossiter] hit the road and rattled the academic world", Smithsonian, vol. 50, no. 6 (October 2019), pp. 42–53, 80.

- Priyamvada Natarajan, "Calculating Women" (review of Margot Lee Shetterly, Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race, William Morrow; Dava Sobel, The Glass Universe: How the Ladies of the Harvard Observatory Took the Measure of the Stars, Viking; and Nathalia Holt, Rise of the Rocket Girls: The Women Who Propelled Us, from Missiles to the Moon to Mars, Little, Brown), The New York Review of Books, vol. LXIV, no. 9 (25 May 2017), pp. 38–39.

- Scientific American Board of Editors, "Science Suffers from Harassment: A leading organization has said that sexual harassment is scientific misconduct. Where are the others?", Scientific American, vol. 318, no. 3 (March 2018), p. 8.

- James D. Watson, The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA, New York, Atheneum, 1968.

外部连接

- American Masters: Decoding Watson PBS documentary about James Watson, co-discoverer of the structure of DNA, including interviews with Watson, his family, and colleagues. 2019-01-02.

编者推荐

集智课程

复杂系统视角下的科学学

本系列课程是复杂系统视角下的科学学读书会的成果,共六讲。运用复杂网络的分析方法,从引文网络、科学家合作网络、科学网络的动力学、科学家职业生涯动力学、学科交叉与知识创新等方面做了知识梳理和前沿研究的报告。科学学、文献计量学、网络分析和图情领域等均可参考。课程内容如下:

- 第1期,概览,复杂系统视角下的科学学论文综述,以及科学家兴趣转移的前沿研究。

- 第2期,科学网络中的动力学,以及科学家职业生涯动力学的前沿研究。

- 第3期,科学家合作网络,以及科学成功学的前沿研究。

- 第4期,引文网络,以及科学影响力评价的前沿研究。

- 第5期,学科网络及其演化,以及关于知识流动的前沿研究。

- 第6期,学科交叉与知识创新,关于跨学科和知识创新的前沿研究。

集智文章

- Science经典综述文章:什么是科学学

- 团队规模与颠覆性创新

- 小团队的创新性研究“供养”了大团队吗?

- Nature物理:诺贝尔奖更偏好年轻的小团队吗?

- PNAS:科学奖项指数增长,为什么获奖者却总是那几个人?

本中文词条由趣木木参与编译,Meng莫、薄荷编辑,欢迎在讨论页面留言。

本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。